映画

ホーム>プライベート・ルーム>映画:■ジャンル映画館 ■60年代スター&ミューズ写真展

■Chinatown ミニ・ギャラリー(作成中)

トップ頁や研究室でも書いているように、「L.A.ノワール、ディストピアを夢見てーー映画Chinatownにおける都市表象をめぐって」という論文を提出しました。掲載誌『北海道アメリカ文学』は5月くらいに出るでしょうが、この映画セクションで標記の催し?をしようと思ったのです。

書き損ねた点として、ジェイクの鼻の傷と、イヴリンの目の傷である。それは明らかに傷と徴候という観点から語ることができるはず。

左から、警察の前でのイヴリン・クロス・モーレイとジェイク・ギテス。

真ん中はギテスが事件の黒幕ノア・クロスと対面する場面。

ノア・クロスの配下による襲撃から逃れ、ギテスの鼻の治療をする場面。治療からキスへそして・・・

■O-toneの掲載記事

■O.toneのこの一本

■ジャンル映画館

『ポストモダン・アメリカ』よりジャンル映画への招待

(『ポストモダン・アメリカ』は2003年3月『学園論集』に掲載した研究ノートです)

□アメリカを探す旅

□戦争映画の系譜

□最初の映画としての西部劇

□ニューシネマにおける性の冒険

□ニューヨークを描く

□アメリカを探す旅(『ポストモダン・アメリカ』第2章より)

1)ロード・ムービーの系譜

『怒りの葡萄』(1940、ジョン・フォード監督)

『怒りの葡萄』(1940、ジョン・フォード監督)

1930年代のアメリカ。砂嵐で農地を追われたジョード一家がオクラホマからカリフォルニアまでルート66を2,000キロの旅に出る。西部劇の映画作家ジョン・フォードの異色作。

『ロリータ』(1961、スタンリー・キューブリック監督)

『ロリータ』(1961、スタンリー・キューブリック監督)

37歳の中年男性ハンバート・ハンバートが義理の娘12歳のロリータを連れて1年間放浪した距離が4万7千キロ。ただ映画ではモーテルを主たる舞台とする放浪の部分は検閲のせいかカットしている。また12歳のロリータが15歳のスー・リオンによって演じられ、しかも彼女はハイティーンにも見えてしまうので、美少女に恋する危うさが出てこない。ロシアからの亡命作家ナボコフのこの作品はロリータという言葉で有名になったが、これはアメリカについてのカタログ小説でもあった。

2)新しいロード・ムービーと逃げ続けるアンチ・ヒーロー

『俺たちに明日はない』(1967、アーサー・ペン監督)

1967年12月8日号『タイム』誌において「ニューシネマ―暴力・セックス・アート」としてアメリカン・ニューシネマが取り上げられる。当初脚本はヌーヴェル・ヴァーグの旗手トリュフォに次いでゴダールに持ち込まれたが、それぞれの事情で実現しなかった。しかしこの経緯はヌーヴェル・ヴァーグとアメリカン・ニューシネマの関係を示すエピソードとして興味深い。物語は1930年代に実在した強盗カップル、ボニ―・バーカーとクライド・バロウの犯罪を下敷きにしている。クライドの兄夫婦をふくめたバロウ一味として強盗行脚を続けるが、大恐慌下の社会不安も背景として描かれる。その衝撃的なラスト・シーン「死のバレー」とともに、アメリカン・ニューシネマの最初の作品として記憶される。

from Internet Movie Database

『バニシング・ポイント』(1971、リチャード・C・サラフィアン監督)

『バニシング・ポイント』(1971、リチャード・C・サラフィアン監督)

デンバーからサンフランシスコへ運び屋が白いダッジのチャレンジャーを走らせる。回想シーンから彼がベトナム帰りだと分かる。車でバリケードに突っ込んでいくラスト・シーンと「消滅点」という題名のせいか、ニューシネマの最後の作品とされる。

頁トップ <プライベート・ルーム> ホーム

□戦争映画の系譜

1)ベトナム戦争以前

アメリカ映画の父といわれたグリフィス監督によるアメリカ映画初期の代表作『国民の創生』(1915)は、南北戦争を舞台としている。それも戦後の奴隷解放された黒人と彼らを甘やかす白人が作った堕落した国家を、破れた南部軍人が中心になって結成されたKKKが救うことで「(新しい正当な)国家の創生」が実現するというストーリーは、負けた南軍将校の息子として父親から南部同盟の正当性を刷り込まれたグリフィスによる南北戦争後の物語の改変と言える。

この『国民の創生』は上映されると、その映画技術は称揚されると同時に、人種差別的な物語は批判を受けた。それは映像という新しいメディアが、作り手の記憶による独占的・独善的表象として、批判も含めて国民的レベルで受容されるという、その後の映画のありようを象徴している。なぜなら、西部劇が開拓者精神とヒロイズムの賛美を表現しているように、アメリカの戦争映画の多くは勝った側の「正義と勇気」の表象であった。

第一次世界大戦

『西部戦線異状なし』(1930、ルイス・マイルストン監督)

第1次大戦に従軍したドイツ人ジャーナリスト、レマルクの原作。ドイツ軍少年兵ポールの視点から描かれる戦争の悲惨で非人間的な現実。ポールは戦場で蝶を取ろうとして身を乗り出し、敵の銃弾に撃たれてしまう。しかし司令部の報告には「本日、西部戦線異状なし」とされた。

『突撃』(1957、スタンリー・キューブリック監督)

『突撃』(1957、スタンリー・キューブリック監督)

第1次世界大戦中フランス軍で起きた実話を基にしたハンフリー・コップの反戦小説「栄光への道」(1953)の映画化。名誉欲に取り付かれた将軍の不可能な命令を実行できなかった責任を取らされ軍法会議にかけられる3人の兵士の弁護をダックス大佐(カーク・ダグラス)が買って出るが、最初から決まっていた判決により3人は処刑される。軍隊組織の非人間性を冷静に描写する。

第2次世界大戦

『死刑執行人もまた死す』(1944、フリッツ・ラング監督)

『死刑執行人もまた死す』(1944、フリッツ・ラング監督)

監督作品『怪人マブゼ博士』が反ナチ的描写により上映禁止処分をうけてドイツをのがれ、1935年にアメリカの市民権をえたラングは1937年ギャング映画の古典『暗黒街の弾痕』を作る。41年やはりドイツからアメリカに亡命してきた劇作家ベルナルト・ブレヒトと共同で『死刑執行人もまた死す』の脚本を執筆する。「死刑執行人」と呼ばれたナチの高官がチェコの愛国者に暗殺され、ゲシュタポはそのみせしめにプラハ市民を無差別に処刑する。対独レジスタンスは売国奴を高官暗殺の犯人に仕立てて復讐を果たし、同時にゲシュタポの追求を逃れるという離れ業を演じる。その緊張に満ちた映像は、レジスタンス映画、サスペンス映画の頂点を示す。

『地上より永遠に』(1953、フレッド・ジンネマン監督)

『地上より永遠に』(1953、フレッド・ジンネマン監督)

ジェームズ・ジョーンズのベスト・セラーの映画化。真珠湾攻撃の直前のハワイを舞台に軍隊組織の非人間性を描く。ポスターやヴィデオ・ジャケットでは、バート・ランカスターとデボラ・カーの波打ち際でのキス・シーンが有名。ジンネマン監督は前年『真昼の決闘』で西部劇の紋切り型を崩す作品を発表し、本作でも戦場の場面を排した異色の戦争映画を試みる。

『パットン戦車団』(1970、フランクリン・J・シャフナー監督)

『パットン戦車団』(1970、フランクリン・J・シャフナー監督)

第2次大戦のアフリカ戦線でドイツ軍のロンメルに勝ったパットン将軍の軍人としての能力、愛国心と同時に人間としての偏狭さ、傲慢さを描く異色の戦争映画。コッポラが脚本を共同で担当し、パットンを演じたジョージ・C・スコットがアカデミー主演男優賞を拒否した。

『最前線物語』(1980、サミュエル・フラー監督)

『最前線物語』(1980、サミュエル・フラー監督)

第1次大戦を生き延びた古参兵ポッサム軍曹(リー・マーヴィン)が、第2次大戦下のヨーロッパを4人の若い兵士を率いて転戦する。アルジェからシチリア、ノルマンディー、そしてベルギー、チェコと戦い続けた軍曹と兵士たちは奇跡的に生き延びることができる。監督自身の戦争体験に基づくこの作品に英雄はいない。

『ジョニ−は戦場に行った』(1971、ダルトン・トランボ監督)

『ジョニ−は戦場に行った』(1971、ダルトン・トランボ監督)

第1次大戦時にアメリカは「ジョニーよ銃を取れ」という曲で志願兵を募った。戦場に行ったジョニーは四肢を失うが人間しての意思は残っていた。しかし、軍部・政府当局はそのような悲惨な事実を隠蔽しようとする。1950年代のマッカーシー旋風で脚本家としての活動ができなかったダルトン・トランボが65才の時に撮った初監督作品は、戦争という国家権力の行使する暴力の恐ろしさと軍隊の非人間性を描く。

『キャッチ22』(1970、マイク・ニコルズ監督)

『キャッチ22』(1970、マイク・ニコルズ監督)

ジョゼフ・へラー原作の軍隊を風刺したブラック・ユーモアに満ちた怪作。第2次大戦中、イタリアのシシリー島に配属されたアメリカ空軍爆撃隊中尉ヨッサリアンは、何とか上官の命令する爆撃回数をこなして帰国しようとする。しかしそこには罠(=キャッチ22)がある。つまり精神障害を理由に除隊願いを出すと、自分で精神障害と判断できるのは精神障害ではないという理由で除隊は許可されない。

『スローター・ハウス5号』(1970、ジョージ・ロイ・ヒル監督)

『スローター・ハウス5号』(1970、ジョージ・ロイ・ヒル監督)

第2次大戦中の連合軍によるドイツのドレスデン市への爆撃は13万人の死者を出した。原作者カート・ヴォネガットはドイツ軍の捕虜として同市に滞在、その攻撃の理不尽さを身を持って体験した。物語の主人公ビリーは戦後帰国し歯科医として成功し、後に未来の国トラルファマドール星で巡り合った女性と愛の結晶を残して、場面は再び壊滅したドレスデンにもどる

『プライベート・ライアン』(1998、スティーブン・スピルバーグ監督)

『プライベート・ライアン』(1998、スティーブン・スピルバーグ監督)

『史上最大の作戦』でも描かれたノルマンディー上陸作戦におけるオマハ・ビーチで戦闘シーンは、血が吹き肉が飛ぶリアルなものだが、その後の「ライアン二等兵救出」(原題)がハリウッド的なセンチメンタルな物語になってしまう。

『シン・レッド・ライン』(1999、テレンス・マリック監督)

『シン・レッド・ライン』(1999、テレンス・マリック監督)

冒頭の迫力のある戦闘シーンとその後の紋切り型の物語が捩れてしまった『プライベート・ライアン』に比べると、太平洋のガダルカナル島の戦場を描いた本作は、戦争の悲惨さと美しい自然とを補完的に表現している。『地上より永遠に』を書いたジェームズ・ジョーンズ原作。

『マッシュ』(1970、ロバート・アルトマン監督)

『マッシュ』(1970、ロバート・アルトマン監督)

アルトマンは、その錯綜する登場人物、断片的なストーリーによって、ニューシネマの諸監督よりもさらに徹底したポストモダニストである。朝鮮戦争下の移動野戦外科病院(原題)を舞台に、忙しく仕事をしながらもセックスやスポーツに勤しむ医者たちは、アンチ・ヒーローともトリック・スターとも言える。そのめちゃくちゃな言動は、軍隊や戦争の愚かさを逆照射する。

頁トップ <プライベート・ルーム> <ホーム>

2)負けた戦争の記憶――ベトナム戦争映画

様々な問題が噴出した60年代のアメリカ最大の問題は、国内の公民権運動とアジアで行っている大儀なき戦争であった。ベトナム戦争は、アメリカの国民が国家の行使する暴力の正当性にはじめて疑問を抱いた戦いであり、反戦運動は大きなうねりとなる。

ベトナム戦争はアメリカにとってはじめて負けた戦争であった。アメリカはベトナム帰還兵の問題を抱えると同時に、「負けた戦争」をどう理解するか、その記憶をどう封じ込めるか苦慮する。しかし東洋理解の面を先送りすることで、欧米によるアジアという他者の発見はここでも失敗に終わる。この幼稚な世界観が再び湾岸戦争、アフガン戦争という暴力の連鎖を引き起こすことになる。

『タクシー・ドライバー』(1976、マーチィン・スコーセッジ監督)

『タクシー・ドライバー』(1976、マーチィン・スコーセッジ監督)

この作品は、ニューヨークを舞台にその腐敗と暴力を描いているが、不眠症のため夜勤のタクシー・ドライ-バーになる主人公のトラビス(ロバート・デニーロ)が戦争後遺症で社会に適応できないベトナム帰還兵であることはその服装、銃の扱いに詳しいことなどから推測できる。そのノイローゼが社会のゴミを一層しようという妄想にまで発展して、売春宿を襲い英雄としてマスコミに取り上げられる。

『ローリング・サンダー』(1977、ジョン・フリン監督)

『ローリング・サンダー』(1977、ジョン・フリン監督)

ベトナム後遺症に悩む帰還兵が主人公のアクション映画。監督のフリンよりも脚本のポール・シュローダー(『タクシー・ドライ-バー』の脚本も担当)の主張が色濃く出た一作。彼の脚本作品や監督作品(『ミシマ』、『キャット・ピープル』)はいずれも暴力と性がテーマとなっているからである。それはそのままスコセッシの特長とも重なるが、スコセッシにあるユーモアと贖罪がシュローダーにはない。主人公チャーリー・レイン少佐(ウィリアム・ディベイン)は捕虜として過酷な囚人生活を送ってきたために、他のベトナム帰還兵よりもさらにひどい悪夢に悩まされる。最後に元部下ジョニ-・ボーデン(トミー・リー・ジョーンズ)と一緒にレインが妻子を殺したギャングに復讐をしに行くシーンはヤクザ映画の殴りこみのパロディになっている。ポール・シュローダーはロバート・ミッチャムと高倉健が主演した『ヤクザ』(シドニー・ポラック監督)でも脚本を担当していた。

『ドッグ・ソルジャー』(1978、カルレ・ライス監督)

ロバート・ストーンのベスト・セラーを原作に、カレル・ライス監督がベトナム・コネクションに巻き込まれた元兵士を描く。元海兵隊員(ニック・ノルティ)は戦友から麻薬をアメリカに持ち込むことを頼まれ、その麻薬を狙う警官崩れの犯罪者たちに追われメキシコまで逃亡する。監督のカレル・ライスは、イギリスの演劇界ではじまった「怒れる若者たち」の運動に呼応するかたちで、1950年代末の新しい映画運動「フリー・シネマ」の一環を担った。ライスの『土曜の夜と日曜の朝』、リンゼイ・アンダーソン監督の『孤独の報酬』、トニー・リチャードソン監督の『長距離ランナーの孤独』、『蜜の味』は体制への反抗をテーマとした作品群であった。

『ビッグ・ウェンズデー』(1978、ジョン・ミリアス監督)

『ビッグ・ウェンズデー』(1978、ジョン・ミリアス監督)

ベトナムに行く前と戦争を体験した後の若者たちを描く群像劇。カリフォルニアで幻の大波「ビッグ・ウェンズデー」を待つ若々しいジャン=マイケル・ビンセント、ウィリアム・カット、ゲーリー・ビジーを魅力的に描くが、ジョン・ミリアスの映画作りの基本がアメリカの「男らしさ」にあるところが危うい。

『ディア・ハンター』(1978、マイケル・チミノ監督)

マイケル(ロバート・デニーロ)のディア・ハンティングにおける「ワン・ショット」(一発で仕留める)のルールを、ベトナムの戦場ではロシアン・ルーレットという拷問を切り抜ける方法として使う。ワン・ショットでベトコンを仕留め、二人の同郷人(偶然同じ捕虜収容所にいた?)を助けるマイケルは等身大の人間からヒーローへと変身し、物語のリアリズムを弱めてしまう。

『地獄の黙示録』(1979、フランシス・コッポラ監督)

『地獄の黙示録』(1979、フランシス・コッポラ監督)

ジョゼフ・コンラッドの『闇の奥』を下敷きに、『ディスパッチズ』のマイケル・ハーを脚本に迎えてのコッポラはこの作品演出の混乱がそのままベトナムのカオスを描き出しているようだ。ヘリコプターの轟音とナパーム弾の閃光が印象的。

『プラトーン』(1986、オリバー・ストーン監督)

『プラトーン』(1986、オリバー・ストーン監督)

オリバー・ストーンの物語はシンプルな構成で、善悪がはっきりとしている。正義派のエイリアス軍曹(ウィレム・デフォー)と武闘派のバーンズ軍曹(トム・ベレンジャー)の間で揺れる新兵(チャーリー・シーン)。

『フルメタル・ジャケット』(1987、スタンリー・キューブリック監督)

『フルメタル・ジャケット』(1987、スタンリー・キューブリック監督)

自殺者も出す新兵訓練の過酷さと、殺人機械となった兵士の恐怖と憎悪がキューブリックのフォトジェニックな映像で描かれる。何故か抽象的な戦争映画に思える。

『グッドモーニング・ベトナム』(1987、バリー・レヴィンソン監督)

『グッドモーニング・ベトナム』(1987、バリー・レヴィンソン監督)

サイゴンでのテロ、農村への爆撃と言う人間の愚かしい暴力の映像にかぶせて流れるサッチモの「この素晴らしい世界」の表すアイロニー。

『イン・カントリー』(1989、ノーマン・ジュイソン監督)

『イン・カントリー』(1989、ノーマン・ジュイソン監督)

ボビー・アン・メイソン原作の本作は、父親がベトナムで戦死した少女が主人公。その叔父エメット(ブルース・“ダイハード”・ウィリス)はベトナム後遺症に悩む。

『ジェイコブズ・ラダー』(1990、エイドリアン・ライン監督)

『ジェイコブズ・ラダー』(1990、エイドリアン・ライン監督)

ベトナム帰還兵の悪夢と見せて、実はアンブローズ・ビアスの「アウル・クリーク橋の出来事」(またはその映画化であるロベール・アンリコ監督の『ふくろうの河』)と同じ作りになっている。最後に主人公ジェイコブは天使の梯子に乗って天国に行く。

頁トップ <プライベート・ルーム> <ホーム>

□最初の映画としての西部劇

――作家が物語を書かないのに、西部劇が物語を私たちに語っているのは不思議だ。…どこよりもハリウッドが世界のために物語を守っている。――

(ホルへ・ルイス・ボルヘス、1967)

1)フロンティア神話の映像化:アメリカにおいて映画がストーリーを持つようになった初期の作品の中に、1903年エドウィン・S・ポーター監督の『大列車強盗』があった。ということは1890年フロンティア消滅宣言が出された5年後の1895年に発明された映画という新しいメディアが、過去のものとなったフロンティアを神話化する物語を作り出したことになる。さらにインディアンが悪者として描かれ続けたことを考えるなら、記憶の独善的・独占的表象としての西部劇というとらえ方もできるのではないだろうか。公平を期すためにあわてて付け加えるならば、胸のすくようなアクション映画としての西部劇もまた確実に存在したのだが・・・

初期の映画が動く被写体に関心を寄せたのは良く知られているが、『大列車強盗』においても動く列車、馬で逃げる強盗と追跡者たちが画面を駆け抜ける。このように、最初の劇映画として始まった西部劇は、アクション映画という要素につけ加えて、開拓最盛期からフロンティアの消滅する1800年代から1900年のかけての時代設定、西部フロンティアという場などの要素によって成立している。さらに主たる登場人物として開拓者、保安官、アウトローがいるが、時代を反映するものとして南北戦争で負けた南軍の兵士が行き場を失った人物として登場する。

『大列車強盗』(1903、エドウィン・S・ポーター監督)

『大列車強盗』(1903、エドウィン・S・ポーター監督)

映画が誕生してから8年後に創られたこの作品の人気が映画専門のニッケル・オデオン(ニッケル貨=5セントでで入場できる劇場=オデオン)の誕生を促した。監督のポーターは、同年プロットを持ったアメリカ映画最初の作品『あるアメリカ消防夫の生活』、『アンクル・トムの小屋』をへて『大列車強盗』を撮る。列車強盗というテーマは、映画誕生の頃からの主要な主題である動くものとしての列車と、映画誕生と前後して消滅したフロンティアへの郷愁として西部が神話化されるのと期を一にしている。

『幌馬車』(1923、ジェームズ・クルーズ監督)

新進の映画製作会社フェイマス・プレーヤーズのプロデューサーであるラスキーが俳優出身の若手監督を起用して、第1次世界大戦で疲弊したヨーロッパ映画に対しアメリカ映画独自のジャンル西部劇で大ヒットをさせた作品。『大列車強盗』に始まったこのジャンルは、ブロンコ・ビリーやウィリアム・S・ハートなどのスターにより人気を得たが、本作によってウェスタンというジャンルの幅が広がったと言える。主人公は白塗りの二枚目でリアリティに欠けるが、ヒロインと主人公を支えるサイド・キック(相棒)が現代映画でも通用するような風貌とキャラクターを持っていることに驚く。

『アイアン・ホース』(1924、ジョン・フォード監督)

西部開拓叙事詩といえる『幌馬車』よりも映画史上において過小評価されているが、弱冠28歳のジョン・フォードによる移動キャメラでとらえたインディアンや戦闘描写には、一流監督の片鱗が見える。テーマは再びアメリカ映画の原型たる列車(アイアン・ホース)と西部という単純さ。製作の時代はジャズ・エイジであり、映画隆盛の頂点である1939年はまだ先のことだった。

『駅馬車』(1939、ジョン・フォード監督)

『駅馬車』(1939、ジョン・フォード監督)

ジョン・フォードは、アクション映画としての西部劇に人間のドラマを持ち込んだ。インディアンが駅馬車を襲うシーンのカメラ・ワークとスピードは今見ても素晴らしい。余談ながら2001年夏モニュメント・ヴァレーのジョン・フォード・ポイントに行って西部劇の代表的なロケーションを自分の目で見てきた。

『地獄への逆襲』(1940、フリッツ・ラング監督)

『地獄への逆襲』(1940、フリッツ・ラング監督)

ジェシー・ジェームス(タイロン・パワー)とフランク・ジェームス(ヘンリー・フォンダ)兄弟の列車強盗を描いた『疑獄への道』(1939、ヘンリー・キング監督)の続編にあたる。南軍崩れのジェームズ兄弟が始めたと言われる列車強盗は、当初鉄道資本や銀行資本の進出を快く思わない農民の共感を呼ぶ。本作は弟ジェシーを暗殺され、兄のフランクが復讐を試みるが、その空しさに銃を捨てる。この映画にフリッツ・ラングの刻印を探したのだが・・・

『荒野の決闘』(1945、ジョン・フォード監督)

『荒野の決闘』(1945、ジョン・フォード監督)

ヘンリー・フォンダ演ずるワイアット・アープという実在した保安官のOKコラル(牧場ではなく、家畜置き場)での決闘をクライマックスとして、開拓期の西部の描写としても優れた映画。ポーチでのシーン、ダンスのシーンにおけるフォンダの優雅さと自然なユーモアが際立つ。

『赤い河』(1948、ハワード・ホークス監督)

『赤い河』(1948、ハワード・ホークス監督)

南北戦争後の1869年テキサスからミズーリに1万頭の牛をカウボーイが運ぶ旅を描く開拓ドラマであると同時に、インディアンに皆殺しにされた幌馬車隊の生き残りの少年と彼の父親代わりになるリーダーとの擬似親子の対立と和解の物語でもある。成長した若者(モンゴメリー・クリフト)は、厳しすぎるリーダー(ジョン・ウェイン)とキャトル・ドライブ(牛を運ぶ旅)の途中、対立し新しいリーダーとなるが、最後には和解する。

頁トップ <プライベート・ルーム> <ホーム>

2)神話解体の予兆

第二次大戦後の繁栄を謳歌したと考えられていた50年代アメリカの真実が徐々に解き明かされている。つまり、朝鮮戦争と冷戦下のアメリカのいらだち、赤狩りの嵐が吹き荒れる議会やハリウッド。そこでは、30年代から40年代のナショナリズムを昂揚させる国民映画としての、開拓者精神を賛美する素朴な西部劇は成立しない。ストーリーやヒーローの造型も微妙に変質していく。

『折れた矢』(1950、デルマー・デーヴィス監督)

『折れた矢』(1950、デルマー・デーヴィス監督)

西部劇のなかでインディアンをはじめて人間的に描いたリベラルな作品が、ハリウッドの赤狩りの最中に作られた。南軍くずれの主人公は、アパッチの少年を助けたことからアパッチの勇者と友人となる。さらにはアッパチの女性と結婚し、白人とインディアンの友好を実現しようとする。しかし、お決まりとはいえアパッチの勇者と女性がメーキャップした白人俳優なのは白ける。脚本を書いたアルバート・モルツはハリウッド・テン(1949年非米活動委員会で証言を拒否し、議会侮辱罪で有罪になった10人)の一人。

『真昼の決闘』(1952、フレッド・ジンネマン監督)

『真昼の決闘』(1952、フレッド・ジンネマン監督)

以前逮捕した犯罪者の復讐に対して、孤立無援で立ち向かう保安官を実際の経過時間と同じ映画的時間で描いた異色の西部劇。町民の応援が得られず、孤軍奮闘する様子はそれまでのヒーロー像とは一味違った。もちろん、この映画はマッカーシー旋風の時代におけるジンネマンというユダヤ系イギリス人監督の反骨精神の表現としてみることができるのだが、個人的には保安官(ゲーリー・クーパー、51歳)と新妻(グレース・ケリー、23歳)の年の差が気になった?

『シェ−ン』(1953、ジョージ・・スティーブンス監督)

『シェ−ン』(1953、ジョージ・・スティーブンス監督)

『駅馬車』とならぶ代表的な西部劇。開拓者一家(特に少年)と流れ者シェ―ンとの交流を中心に、開拓者村と無法者たち、その対立を銃で片付けて去っていくシェ―ンに、定住しているものと移動し続ける者の違いを描く。黒澤明の『七人の侍』における農民と浪人たちの構図との類似を感じる。

『大砂塵』(1954、ニコラス・レイ監督)

『大砂塵』(1954、ニコラス・レイ監督)

ペギー・リーの歌う「ジョニ-・ギター」(ビクター・ヤング作曲)で有名な映画。流れ者のジョニ-・“ギター”・ローガン(スターリング・ヘイドン)が賭博場を一人で切り盛りするヴィエンナ(ジョーン・クロフォード)を助ける。一般には『理由なき反抗』でジェームズ・ディーンを有名にした監督として知られるが、監督のニコラス・レイはヌーヴェル・ヴァーグやインディーズの監督からも敬愛される異色の映画作家であった。

『ヴェラクルス』(1954、ロバート・アルドリッチ監督)

『ヴェラクルス』(1954、ロバート・アルドリッチ監督)

戦争映画でさえアクション映画にしてしまうアルドリッチ監督の西部活劇。南北戦争末期のメキシコを舞台に南軍の大佐トレーン(ゲーリー・クーパー)と無法者エリン(バート・ランカスター)がメキシコ軍の大金を横取りしようとする。製作者でもあるバート・ランカスターがグッド・バッド・ガイを演じ、主役であるゲーリー・クーパーを立てながら、精彩を放つ。

『捜索者』(1956、ジョン・フォード監督)

『捜索者』(1956、ジョン・フォード監督)

異色のフォード映画。南北戦争が終って3年後の1868年テキサス。従軍中、弟一家がインディアンに殺され、イーサン(ジョン・ウェイン)は攫われた姪を捜索し続ける。やっと見つけた姪がインディアンの妻となっていたことを知り、イーサンは彼女を殺そうとする。しかし最後の瞬間イーサンは彼女を抱き抱え、家に連れ帰る。『赤い河』と同様、狂信的なほど頑固な人物を演ずるジョン・ウェインが悪くない。ラストのイーサンがドアを開けて荒野に向かっていくシーンは、西部劇のみならず、映画の神話的シーンとなった。

『OK牧場の決闘』(1957、ジョン・スタージェス監督)

『OK牧場の決闘』(1957、ジョン・スタージェス監督)

ワイアット・アープを演じるバート・ランカスターとドク・ホリディ役のカーク・ダグラスのコンビが颯爽として、小気味いい。アープ神話については、この後も映像化が続く。ちなみにマッカーシー旋風の影響で仕事を干されていた脚本家や監督の復権にも貢献したカーク・ダグラスの自伝『屑屋の息子』はアメリカ映画史の観点からも興味深い。

『大いなる西部』(1958、ウィリアム・ワイラー監督)

『大いなる西部』(1958、ウィリアム・ワイラー監督)

まさに広大な西部を舞台に、東部からやってきた紳士が西部に文明をもたらすという構図。銃や決闘と言う暴力を否定するワイラー監督の折り目正しい作劇・演出が見事。俯瞰で捉える西部の景色が主人公ともいえる。

『リオ・ブラボー』(1959、ハワード・ホークス監督)

『リオ・ブラボー』(1959、ハワード・ホークス監督)

ハワード・ホークスによる男たちの友情を描く西部劇。このパターンはジョン・ウェインの主人公は同じくして、1967年の『エル・ドラド』、1970年の『リオ・ロボ』でも繰り返される。

『荒野の七人』(1960、ジョン・スタージェス監督)

『荒野の七人』(1960、ジョン・スタージェス監督)

黒澤明の『七人の侍』を西部劇化したもの。『七人の侍』の深みはないが、アクション映画としてよくできた爽快な作品。片足を打たれながら、塹壕に逃げ込むスティーブ・マックウィ−ンの動きは、俳優の体技の重要性を再認識させる。

『脱獄』(1962、デビッド・ミラー監督)

『脱獄』(1962、デビッド・ミラー監督)

ネイチャー・ライティングの作家エドワード・アビー原作、ダルトン・トランボ脚本による現代的ウエスタン。冒頭カーク・ダグラス演ずる馬に乗ったカウ・ボーイが自動車にぶつかりそうになったり、ライフルでヘリコプターを撃ち落すなど、西部と現代の衝突を描く。

『荒野の用心棒』(1964、セルジオ・レオーネ監督)

TVシリーズ『ローハイド』に出ていたクリント・イーストウッドがイタリアに渡り、マカロニ・ウェスタンと言われる作品でスターになる。やはり黒澤明の『用心棒』のリメイク。しかし『用心棒』自体が、アメリカのハードボイルド作家ダシール・ハメットの『血の収穫』を下敷きにしている。

『墓石と決闘』(1967、ジョン・スタージェス監督)

『墓石と決闘』(1967、ジョン・スタージェス監督)

同じ監督による『OK牧場の決闘』のバート・ランカスターとカーク・ダグラスのコンビほどスターではないワイアット・アープ(ジェームズ・ガーナ-)とドク・ホリディ(ジェーソン・ロバーツ)がいい味を出している。

頁トップ <プライベート・ルーム> <ホーム>

3)暴力とマイノリティの復権――アメリカン・ニューシネマが描く西部

50年代には製作本数が100本程度に減っていた西部劇は、60年代になるとさらに衰退する。ベトナム反戦運動、公民権運動が盛んな時代に開拓者精神を単純に賛美することはできない。このような時代精神を反映して西部劇も単純に正義を打ち出すことのできない、屈折した深刻なものになっていく。ニューシネマの時期の西部劇は、マイノリティ(インディアン、黒人)の復権と、マカロニ・ウェスタンの影響と検閲コードの軟化の影響を受けた暴力描写の過激化が目立つ。

『レッド・ムーン』(1968、ロバート・マリガン監督)

『レッド・ムーン』(1968、ロバート・マリガン監督)

騎兵隊の斥候である主人公(グレゴリ−・ぺック)はインディアンに囚われていた女性とその子どもを安全な場所に護送することになるが、そのあとをインディアンが執拗に追跡してくる。姿を見せずに攻撃してくるインディアンは、ベトナム戦争におけるベトコンのメタファーと読むこともできる。

『インディアン狩り』(1968、シドニー・ポラック監督)

悪役としての白人、学のある黒人奴隷という設定は、公民権運動の影響だろうか。

『ウィル・ペニー』(1968、トム・グリース監督)

『ウィル・ペニー』(1968、トム・グリース監督)

ニューシネマ・ウェスタンの特徴の一つに初老の主人公がフロンティアの終わりを静かに迎えるという物語がある。フロンティアと西部劇というジャンルと、主人公の人生の終わりを重ね合わせているのだろうか。『モンテ・ウォルシュ』や『夕陽の挽歌』(1971、ブレーク・エドワーズ監督)も同傾向の映画だが、『ワイルド・バンチ』はその暴力的代表作品。

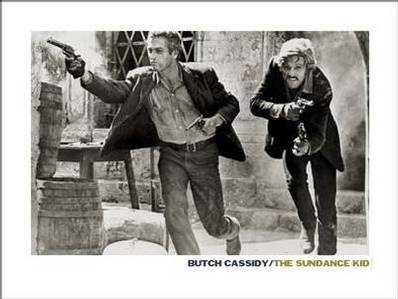

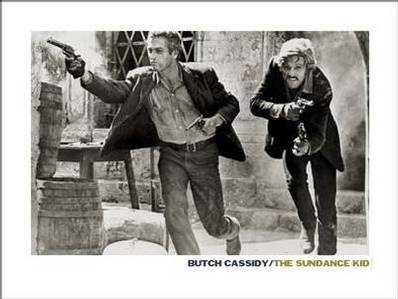

『明日に向って撃て!』(1969、ジョージ・ロイ・ヒル監督)

『明日に向って撃て!』(1969、ジョージ・ロイ・ヒル監督)

ニューシネマにおける西部劇として、アンチ・ヒーロー(ブッチ・キャシディとサンダンス・キッド=原題)たちの道行きと、オフ・ビートな会話、緊張感あふれる追跡劇、しかし全体としてはセピア色に郷愁としての西部を描く。

『夕陽に向って走れ』(1969、エイブラハム・ポランスキー監督)

『夕陽に向って走れ』(1969、エイブラハム・ポランスキー監督)

監督のポランスキーはハリウッドの赤狩りのブラック・リストに載せられ、20年もの空白を余儀なくされた映画人。逃亡するインディアンの恋人たちを白人の保安官が追跡する。このようなテーマ自体がニューシネマの時代の西部劇であるし、また監督のキャリアとも微妙に重なる。

『ワイルド・バンチ』(1969、サム・ペキンパー監督)

『ワイルド・バンチ』(1969、サム・ペキンパー監督)

ペキンパー印のスロー・モーションを多用した暴力描写により、20世紀初頭のテキサスとメキシコを舞台にワイルド・バンチ(ならず者たち)の、古きよきオールド・ウェストに殉じていく戦いを描く。その暴力描写はマカロニ・ウェスタンの逆輸入だと言う向きもあったが、『ダンディ少佐』(1964)にも『栄光の野郎ども』(1965)においても特有の表現が見られた。

『ソルジャー・ブルー』(1970、ラルフ・ネルソン監督)

1860年代のコロラドにおけるインディアンと開拓民・騎兵隊の対立。特に騎兵隊のインディアン虐殺の描写は、アメリカ軍によるベトナム人虐殺を連想させるが、善悪の対立が図式的過ぎる。

『小さな巨人』(1970、アーサー・ペン監督)

『小さな巨人』(1970、アーサー・ペン監督)

ニューシネマ最初の作品といわれる『俺たちに明日はない』でメガホンをとったアーサー・ペンの西部劇。1876年リトル・ビッグ・ホーンでのカスター将軍率いる第7騎兵隊とインディアンの決戦で生き残った一人の男が主人公。インディアンに家族を殺され、インディアン社会で生きるも、白人社会にもどりリトル・ビッグ・ホーンの戦いで生き残る。2つの世界に翻弄されつつも、自在に生きる小さな巨人をダスティン・ホフマンが演ずる。

『砂漠の流れ者』(1970、サム・ペキンパー監督)

『ワイルド・バンチ』を撮ったペキンパー監督による暴力の登場しない西部劇。

『モンテ・ウォルシュ』(1970、ウィリアム・A・フレーカー監督)

『モンテ・ウォルシュ』(1970、ウィリアム・A・フレーカー監督)

初老の二人のガンマンを主人公とした、フロンティアの終わりを描いた西部劇。

『さすらいのカウボーイ』(1971、ピーター・フォンダ監督)

『さすらいのカウボーイ』(1971、ピーター・フォンダ監督)

「イージー・ライーダー」を製作・主演したピーター・フォンダがメガホンをとる。当時あまり評判にならなかったけれど、僕は個人的に好きな映画だった。そして2002年ディレクターズ・カットが上映され、静かなブームに・・・

『ギャンブラー』(1971、ロバート・アルトマン監督)

『ギャンブラー』(1971、ロバート・アルトマン監督)

『さすらいのカウボーイ』と同様、ニューシネマ後期の静けさに満ちている。

『ドク・ホリディ』(1971、フランク・ペリー監督)

『ドク・ホリディ』(1971、フランク・ペリー監督)

ワイアット・アープの友人ドク・ホリディを主人公に据えたアンチ・ヒーロー的に地味な?西部劇。

『大いなる勇者』(1972、シドニー・ポラック監督)

『大いなる勇者』(1972、シドニー・ポラック監督)

『雨のニューオリンズで』、『追憶』、『コンドル』とポラック監督と共作の多いロバート・レッドフォードがインディアンに家族を殺され、その復讐としてインディアンを殺戮するジェレミア・ジョンソンを演ずる。しかしその暴力描写ではなく、自然の中で孤独に強靭な精神をもって生きるジェレミア・ジョンソンが印象に残る。

頁トップ <プライベート・ルーム> <ホーム>

□アメリカン・ニューシネマにおける性の冒険)

――1.姦通は、時にストーリー上必要な場合があるが、明示したり、正当化したり、魅力的に表現しては行けない。・・・3.誘惑またはレイプは、暗示のみにとどめ、ストーリー上重要であってもスクリーン上で示してはいけない――(「プロダクション・コード」1961)

―-支配者が利巧な奴らや愚か者たちのためにルールを作るけど /俺には何もないんだよ、母さん/従うものなんか――(ボブ・ディラン「イッツ・オールライト・マ」1965)

『俺たちに明日はない』(1967、アーサー・ペン監督)

『俺たちに明日はない』(1967、アーサー・ペン監督)

最初のアメリカン・ニューシネマと言われているが、このジャンルの代表作としての地位は『イージー・ライダー』に奪われているようだ。しかしこの『俺たちに明日はない』は、優れた作品がもつ多面的な要素を抱合している。つまり、ギャング映画の一面も持ち、バディ・ムービーでもあり、ロード・ムービーの趣もあり、また少し捩れた恋愛映画とも言える。性の描写においては、過激になりつつある過渡期のありようが見てとれる。つまり自室に全裸でいるボニーのヌードは映像には表れない。また最初の強盗をした後、キスをしてくるボニーにクライドが不能であることを仄めかすシーンでもあからさまには語られない。しかし衝撃のラスト・シーンに見られるように暴力の描写においては、躊躇はない。

『卒業』(1967、マイク・二コルズ監督)

猥褻なセリフで議論を引き起こした舞台劇『ヴァージニア・ウルフなんてこわくない』(エドワード・オルビー原作)の映画化で監督として出発したブロードウェイの演出家マイク・二コルズの映画2作目。性の過激な表現とは程遠いように思われる作品であるが、主人公の青年が家族の知り合いである人妻と性関係をもち、さらにその娘と駆け落ちをするという設定は表現の基調はユーモラスでも十分にインモラルであった。この作品は、またヌーヴェル・ヴァーグに影響されたかなり実験的なショットも多いが、それと感じさせないのはマイク・ニコルズの優れた監督術によるものだろうか。サイモン&ガーファンクルの新鮮な音楽、新人俳優の起用、機知あふれる脚本と、不倫のシリアスさをユーモアと皮肉を交えて演出する巧みさ、等々がこの作品をニューシネマの代表的な映画の1本にしている。

『禁じられた情事の森』(1967、ジョン・ヒューストン監督)

『禁じられた情事の森』(1967、ジョン・ヒューストン監督)

南部の暗くグロテスクな世界を描く女流作家カーソン・マッカラーズの『黄金の眼に映るもの』を原作とした作品。1940年代ジョージア州にある陸軍基地を舞台に、ホモセクシュアルのペンダ-ソン少佐(マーロン・ブランド)とその妻(エリザベス・テーラー)、その妻を窃視する若い兵士(ジョン・フィリップ・ロー)、そしてその若者を愛する少佐という捩れた三角関係が描かれる。『黄金』、『マルタの鷹』、『白鯨』、『荒馬と女』といった男性的な作品を作り続けてきたジョン・ヒューストンには異質な題材だったような気がする。ただ、マーロン・ブランドとエリザベス・テーラーというセクシュアリティ溢れる?二人の主演俳優の濃さがまた独特な雰囲気を醸し出していた。そして青年兵士を演じていたジョン・フィリップ・ロー(長身、痩身の二枚目俳優)が68年の『軍曹』においても同性愛の対象に選ばれてしまう。

『女狐』(1968、マーク・ライデル監督)

性の意味を問い続けた作家D・H・ロレンスの原作。カナダの農場で暮らす2人の女性の生活に1人の男性が加わる。潜在的な同性愛関係が男性の出現で表層化する。つまり女性2人の生活に男性が介入することにとって、意識されなかった女性たちのレスビアニズムが呼び起こされる。しかも映像では、原作よりも同性愛の描写が拡大されて表現されるのは時代の意識の変化によるものか。また原作では、異性間の結婚に対して肯定的な終わり方をするが、映画ではそれに対し否定的に描かれるのもレスビアンを肯定しつつあった当時の積極的姿勢を示していると言えるだろう。

『軍曹』(1968、ジョン・フリン監督)

『夜の大走査線』((1967)で、シドニー・ポワチエ扮する敏腕黒人刑事と対立し後に協調する警察署長を演じたロッド・スタイガーが軍曹として主演する、ひっそりと公開された映画。軍規の乱れたフランスのアメリカ陸軍基地に赴任し、真面目な兵士(ジョン・フィリップ・ロー)を自分の部下にする。女性の恋人をもつその部下に同性的な感情を抱く軍曹は、思いが満たされないまま酒におぼれ免職されてしまう。追い詰められ銃で自殺をする主人公を演ずるロッド・スタイガーは小ぶりのマーロン・ブランドという雰囲気で、これ以降も同様の怪演を様々な映画で見せてくれる。

『ボブとキャロルとテッドとアリス』(1967、ポール・マザースキー監督)

『ボブとキャロルとテッドとアリス』(1967、ポール・マザースキー監督)

それまでタブーであった題材をニューシネマでは積極的に取り上げるが、この作品では2組の夫婦のスワッピングをコメディ・タッチで描く。4人の生活様式(職業、服装、食べ物など)が当時の流行を戯画化して描かれる。しかも4人の俳優の私生活(異性関係、離婚裁判)が観客の予備知識・背景となって、それが役割とダブったり、またはそのずれが興味をよぶ。しかしフリー・セックス、スワッピングによる性の自由と解放が実現したとしてもそれによって何がもたらされるのか、どんな意味があるのかが未解決のまま終わってしまう。マザースキー監督は都会の老人の孤独を描いた『ハリーとトント』(1974)でより真価を発揮する。

『真夜中のカーボーイ』(1969、ジョン・シュレジンジャー監督)

『真夜中のカーボーイ』(1969、ジョン・シュレジンジャー監督)

『日曜日は別れの時』(1971)で、メジャー映画の中で初めて男同士のキス・シーンを撮ったイギリス人ジョン・シュレジンジャー監督(本人もゲイ)による、X指定でアカデミー作品賞を受賞した唯一の作品。ニューヨークのスラムに住むラッツォ(ねずみ)というあだ名の男(ダスティン・ホフマン)と、ニューヨークで一旗挙げようと地方から出てきた青年ジョー・バック(ジョン・ボイト)のバディ・ムービー、つまり最初は対立しのちに理解しあう奇妙な友情の物語。青年はハスラー(男娼)としてニューヨークの有閑夫人から金を巻き上げようともくろむが、一枚も二枚も上の中年売春婦(シルビア・マイルス)にカモにされる。二人が全裸で戯れる場面がX指定の理由だろうか。しかしその大胆な性描写よりも、ラッツォの夢であるフロリダ行きのバスでジョーが瀕死のラッツォを抱きかかえるホモセクシュアリティーの暗示的描写がパセティックである。それは都会の孤独の中で寄り添う二人の人間を的確に描出しているからである。そしてシュレジンジャーは『イナゴの日』(1975)、『マラソンマン』(1976)、『ヤンクス』(1979)とアメリカ社会を厳しく描き続けていく。

『真夜中のパーティ』(1970、ウィリアム・フリードキン監督)

『真夜中のパーティ』(1970、ウィリアム・フリードキン監督)

1968年オフ・オフ・ブロードウェイに9人の登場人物がすべて男性しかもその内8人がゲイという大胆な着想をもつドラマが上演され、それをメジャーの映画会社(20世紀フォックス)がはじめて同性愛を主題とした映画として製作した。友人の誕生パーティに集まった同性愛者の様々な内面の葛藤を描くこの作品は、社会的マイノリティであるゲイの中に黒人やユダヤ人という人種的マイノリティの問題も浮上して、現代アメリカ社会の複雑な差別の構造が描かれる。しかもホモセクシュアルという特殊な世界を描きながらも孤独や自己嫌悪、疎外感といった感情の揺れが普遍的なものになっていることが、多くの観客の共感をよんだものと思われる。監督のフリードキンはニューヨークを舞台とする刑事アクション映画『フレンチ・コネクション』(1971)でアカデミー監督賞を受賞、それに続く知的なホラー映画『エクソシスト』(1973)で70年代のアメリカ映画を代表する監督の一人となっていく。

『愛の狩人』(1971、マイク・二コルズ監督)

『愛の狩人』(1971、マイク・二コルズ監督)

マイク・ニコルズは1967年『卒業』の後、戦争をブラック・ユーモアで描く『キャッチ22』を1970年に監督し、ニューシネマの代表的監督となるが、この作品では大学生時代の友人ジョナサン(ジャック・ニコルソン)とサンディ(アート・ガーファンクル)の異性関係を大胆に表現する。女性を肉体(原題のCarnal

Knowledgeは「性交」という意味)を通してしか、理解できない主人公ジョナサンの非人間性を洗練された表現とブラック・ユーモアも交えつつ冷たく描く。アン・マーグレット演ずる恋人との全裸によるセックス・シーンが話題になったが、主人公ジョナサンによる際限のない女性遍歴の不毛さと冷え冷えとした映像が印象に残る。

頁トップ <プライベート・ルーム> <ホーム>

□ニューヨークを描く

1)ウッディ・アレンの描くジューヨーク(ユダヤ人のニューヨーク)

『マンハッタン』(1979)

『マンハッタン』(1979)

例によってユダヤ人としてのアイデンティティーの問題と、ニューヨークに住む知的職業(テレビ・ライターから小説家に転身中)の中年男性の女性関係が描かれる。ジョージ・ガーシュインの「ラプソディ・イン・ブルー」にのって、42才のアイザック(アレン)が、前妻(メリル・ストリープ)、17歳の現在の恋人(マリエル・へミングウエー)、友人の愛人(ダイアン・キートン)との間で揺れ続ける。つまりユダヤ人としてのアイデンティティーと、ウディ・アレン自身の生と性と死を、コメディ・タッチで描くというアレン映画の定型に則っている。

『ブロードウェイのダニー・ローズ』(1983)

『ブロードウェイのダニー・ローズ』(1983)

老齢の芸人たちがカーネギー・デリで、芸人のマネージャーだったダニー・ローズ(ウディ・アレン)の噂話をしている。セントラル・パーク南のカーネギー・ホールの程近いところにある特大ハンバーガーで有名なこの「カーネギー・デリカテッセン」は、筆者のいたアパートから5分ほどのところにあり、滞在中の2001年5月にこのデリの上にあるアパートにおいて麻薬密売がらみのトラブルにより3人が銃で殺される事件があった。さてこの作品は、不条理に満ちて被害妄想的なアレンのコメディの中では、ストレートな笑いを打ち出している。アレン映画の定型のもう一つ、スタンダップ・コメディアン(日本で言う漫談)出身のアレンがよく取り上げる芸人の世界。

『ハンナとその姉妹』(1986)

『ハンナとその姉妹』(1986)

アレンは女優のハンナ(ミア・ファロー)の前夫ミッキーに扮し、例によって宗教、病気へのオブセッションを自虐的に演ずる。ハンナの夫(マイケル・ケイン)はもう一人の妹リーと不倫中だが、最後の感謝祭ではミッキーがハンナの妹ホリーと結婚することになり、皆一件落着して、パーティは円満に幕を閉じる。複雑な人間関係を軽やかに、しかし演技のアンサンブルは分厚く響かせるアレンの演出が音楽の使い方も含めて素晴らしい。私見では『アニー・ホール』、『ブロードウエーと銃弾』とならぶ代表作。

『ブロードウェイと銃弾』(1994)

『ブロードウェイと銃弾』(1994)

ジャス・エイジともロアリング・トゥエンティーズとも呼ばれる1920年代を舞台に、ブロードウェィにデビューする新進劇作家が主人公となる。しかし上演資金をギャングのボスが出し、自分の愛人を配役に加えることを条件としてくる。しかも、愛人につけたボディガードが芝居に興味をもち、劇作に才能を発揮する。楽屋落ち的なバック・ステージ物であり、芝居に関する芝居という点ではメタ・シアターでもある。しかもボディガードのチ-チ(演ずるのはチャズ・パルミテリで、劇作・監督もする才人、アメリカではかなり人気というかステータスがあった)にとっては虚構(=劇中の舞台劇)が現実よりもリアルになっていく。アレン映画の中で、自虐的なユダヤ人像が次第に後退し、現実と虚構との関係をいろいろなアプローチで変奏していく作品群の到達点。

頁トップ

<プライベート・ルーム>

ホーム

2)文学的ニューヨーク

『ソフィーの選択』(1982、アラン・J・パクラ監督)

『ソフィーの選択』(1982、アラン・J・パクラ監督)

ソフィーの生涯を決定付けたのは、ナチのユダヤ人キャンプで娘か息子のどちらかを助けるかと迫るあまりに惨い選択だった。その結果苦しみ続けた彼女の最後の選択は自殺になる。1947年南部からニューヨークに出てきた青年スティンゴはブルックリンのアパートに住まいを定めると、そこにはソフィーとネイサンのカップルがいた。彼らはスティンゴにとってニューヨークを象徴するように見えるが、ソフィーはネイサンと非日常と狂気を共有する運命共同体でスティンゴのように希望を求めてニューヨークに来たのではなく、ニューヨークに流れ着いた人たちであった。スティンゴの原稿を傑作だというネイサンと、ブルックリン橋でシャンペンで乾杯をするシーンの輝かしさは、後に続くソフィーとネイサンの悲劇と対照的。

『ブルックリン最終出口』(1989、ウリ・エデル監督)

ブルックリンに生まれ、ホームレスなどを経験した原作者ヒューバート・セルビー、Jr.が1964年に出版したこの物語は、1952年のブルックリンが舞台となる。登場人物は、主人公の娼婦トララを中心に、ゲイや政治活動家などが大都会ニューヨークの吹き溜まりで出口を求めてもがき苦しむが、ブルックリンにしか行き場のないことを知る。

『ニューヨークの奴隷たち』(1989、ジェームズ・アイヴォリー監督)

『ニューヨークの奴隷たち』(1989、ジェームズ・アイヴォリー監督)

東京と同様ニューヨークも一旗挙げようと地方から出てきた人たち集まりである。そこで人は野心や複雑な人間関係の織りなすニューヨークの奴隷となってしまう。ミニマリズムの時代にタマ・ジャノウィッツが発表した作品をイギリスを舞台にクラシックで重厚な映画を撮り続けてきたアイヴォリーが監督。グリニッジ・ヴィレッジに住むヒップな帽子デザイナーのサクセス・ストーリーだが、タフでキュートなヒロインのエレノアを演ずるバーナデット・ピーターズが魅力的。

『ミセス・パーカー』(1994、アラン・ルドルフ監督)

『ミセス・パーカー』(1994、アラン・ルドルフ監督)

アルゴンクィン・ホテルのバー、ローズ・ルームのラウンド・テーブルは、ニューヨークの作家や編集者、演劇人、映画関係者が集まるところとして有名な場所である。筆者の滞在中はミッドタウンにあるこのホテルのそばに日本食のレストランが何軒かあるので、よく前を通った。また1997年フィラデルフィア在住の時ニューヨークにきて一度泊まった事もある。映画は1920年代に活躍した女性作家ドロシー・パーカーを中心に「悪い仲間」(原題の一部)の文学的交流を描く。

『スモーク』(1995、ウエイン・ワン監督)

1980年代にメタ・ミステリー的ポストモダン・フィクション『ニューヨーク三部作』で登場したポール・オースターの原作。ブルックリンの煙草屋を舞台としている本作撮影後、ポール・オースターはこの煙草屋を舞台に6日間で『ブルー・イン・ザ・フェイス』をウエイン・ワンと共同監督し、そしてついに『ルル・オン・ザ・ブリッジ』で単独で監督にも進出する。作家のポール(ウィリアム・ハート)はオーギー・レン(ハーベイ・カイテル)の煙草屋の常連だが、そこには蒸発した父親を探す黒人少年とポールとの交流や、18年前に別れた恋人に娘がいると告げられるオーギー・レンの物語が綴られる。

『バスケットボール・ダイアリー』(1995、スコット・カルバート監督)

『バスケットボール・ダイアリー』(1995、スコット・カルバート監督)

1950年ニューヨーク生まれのジム・キャロルが少年時代の麻薬、セックス、犯罪体験を綴った『マンハッタン少年日記』が原作。バスケット好きの少年が、コカインからヘロインへと陶酔と禁断の世界にのめりこみ、親にも学校にも見離され、ホームレスになり泥棒を働き、時に身を売ることになる。デカプリォのセンシティヴでデスペレ-トな容姿と演技が落ちていく少年を的確に表現する。

頁トップ <プライベート・ルーム> <ホーム>

3)冥界ニューヨーク

『キングコング』(1976、ジョン・ギラーミン監督)

『キングコング』(1976、ジョン・ギラーミン監督)

1933年のオリジナル『キングコング』がエンパイア・ステート・ビルディングから落下するのに対し、本作ではワールド・トレード・センターのツイン・タワーから墜落する。ツイン・タワーは1973年日系アメリカ人の建築家ミノル・ヤマザキの設計によるもので、1993年爆弾テロ事件で6名の犠牲者を出したが、2001年9月11日ニューヨークとワシントンを襲った同じ多発テロによって崩壊した、アメリカ経済の象徴だった。実際、筆者が2001年ニューヨークで撮った多くの写真にツイン・タワーが写っている。ニューヨークの、アメリカの繁栄の象徴として突出した存在だったがゆえに、アメリカに反対する立場からは憎しみのシンボルだったのだろうか。

『ローズマリーの赤ちゃん』(1968、ロマン・ポランスキー監督)

『ローズマリーの赤ちゃん』(1968、ロマン・ポランスキー監督)

ジュディ・ガーランド、レナード・バーンスタイン、ローレン・バコールといった有名人が居住したダコタ・ハウスの入り口で1980年12月ジョン・レノンは狂信的なファンに射殺された。セントラル・パークの西側に立つこの高級アパートは重厚というかくすんだ建物で、『ローズマリーの赤ちゃん』はここで撮影された。悪魔の子供を出産する場所に相応しい禍々しい、ゴシック的な雰囲気をもっている。監督のポランスキーはホロコーストを免れたユダヤ系ポーランド人だが、この作品を作った翌年ハリウッドの自宅で妊娠していた妻シャロン・テートをチャールズ・マンソンのファミリーに惨殺される。

『アフター・アワーズ』(1985、スコーセッジ監督)

『アフター・アワーズ』(1985、スコーセッジ監督)

マンハッタンのアパー・イーストサイド(セントラル・パークの東側)に住むコンピューター・プログラマーの青年が仕事が終わった後(アワター・アワーズ)にソーホーにある女性のアパートに出かけようとして、ダウンタウンで巻き込まれるトラブルを描く。ニューヨークでも都会的で洗練されたマンハッタンと庶民的なブルックリンやちょっと危ないブロンクスの違いはよく描かれるが、ここではマンハッタンの中でもフッドが違えば、随分と住人、生活様式が違うことがブラック・ユーモアで描かれる。

『キング・オブ・ニューヨーク』(1990、アルベール・フェラーラ監督)

市当局に見放され閉鎖の危機に瀕しているサウス・ブロンクスの病院の再建資金をフランク・ホワイト(クリストファー・ウォーケン)が麻薬の取引によって調達しようとする。サウス・ブロンクスに生まれ育ったフランクは、白人ながら黒人ギャングを率いる。『デッド・ゾーン』や『ディア・ハンター』で繊細な青年を演じてきたクリストファー・ウォーケンは、ある時期から不気味な雰囲気を表に出す役柄を演ずるようになる。ここでもフェラーラの捉える暗いが魅力的な魔界ニューヨークを亡霊のようなクリスが彷徨う。

4)迷宮としての地下鉄

『ある戦慄』(1967、ラリー・ピアース監督)

『ある戦慄』(1967、ラリー・ピアース監督)

ニューヨークにおける移動は南北が地下鉄、東西はバスが便利。時間があって日中景色を楽しむのならバスがいい。地下鉄は便利だが、アップタウンとダウンタウンを間違えて、マンハッタンからブルックリンの奥深くまで行ってしまい怖い思いをしたことがある。この作品では、マンハッタンとブロンクスを結ぶ高架鉄道に乗り合わせた乗客が2人のチンピラにいたぶられる。車両の中という一種の密室でのリアルな暴力描写はドキュメンタリー的でもある。このニューシネマの先駆とも言える作品をものしたラリー・ピアースは、1970年フィリップ・ロスの原作を元に、ユダヤ人社会の中の階級構造と若者の性意識と描いた『さよならコロンバス』を撮る。

『フレンチ・コネクション』(1971、ウィリアム・フリードキン監督)

この作品は地下鉄を舞台にした追跡シーンが見所。麻薬課の刑事ポパイ(ジーン・ハックマン)が地下鉄を乗っ取って逃走するフレンチ・コネクション(フランス人麻薬密輸組織)の殺し屋を追跡し、高架鉄道になっている地下鉄の真下を車で追っかける。この映画のカー・チェースのスピードが快感を引き起こす。またアンチ・ヒーローたるポパイと相棒が底寒い路上でピザをぱくつきながら張り込みをしているのに、犯罪者が高級フレンチ・レストランでフル・コースを堪能しているコントラストも興味深い。ラストで麻薬密売を警察が取り締まるが、フレンチ・コネクションのボスが捕まったかどうか曖昧なまま終わり、それが『フレンチ・コネクション2』につながる。

『ウォリアーズ』(1979、ウォルター・ヒル監督)

『ウォリアーズ』(1979、ウォルター・ヒル監督)

ブルックリンを縄張りとするストリート・ギャングが、ブルックリン南端の遊園地で有名なコニー・アイランドから地下鉄に乗ってマンハッタンを通り抜け、北のブロンクスで開かれるストリート・ギャングたちの集会へと駆けつける。しかし、そこでのリーダー殺害の罪を負わされた彼らが、リーダーの復讐を求めて襲い掛かるギャングたちの攻撃をはねつけながら、ブルックリンの縄張りまでもどるまでの攻防がテーマ。ウォルター・ヒルの演出は例によって荒っぽいが、迷宮としての地下鉄と魔界としてのニューヨークを十分に味わえる。

頁トップ

<プライベート・ルーム> <ホーム>

60年代スター写真展

(copyright:www.altavista.com)

『ハッド』(1963)のニューマン。この写真は『真夜中のカーボーイ』でジョー・バック(ジョン・ボイト)がニューヨークに出てくる前に自分の部屋に張ってあった。

『ブリット』(1968)のマックイーンは、そのファッション(ステン・カラーのコート、デザート・ブーツ、タートル・ネックのセーター)と豹のようなしなやかな身のこなしが目に焼きついている。

Brit Boys of

60s:

テレンス・スタンプは、『コレクター』(65)、『テオレマ』(68)5で圧倒的な登場をした。アメリカ人俳優にはない、暗さと深みが強烈だった。左写真は珍しいメルヴィル原作の『ビリー・バッド』(62)。現在でも『スター・ウォーズ』などで活躍。

『If・・・』で登場したマルカム・マクダウェルは『時計じかけのオレンジ』(71)でイギリスを代表する「怒れる若者」になる。実際80年には『If・・・』のリンゼイ・アンダーソン監督の『怒りを込めて振り返れ』にも出演。

デヴィッド・へミングスは若きカメラマンを演じたアントニオーニの『欲望」で登場。ジェーン・フォンダの『バーバレラ』にも出演。写真は多分68年トニー・リチャードソン監督のThe Charge of the Light Brigadeの時のもの。レッドフォードとブラッド・ピットの『スパイ・ゲーム』(2001)では香港駐在のイギリス諜報員ハリー・ダンカンを演じていたが、言われても分からないほど太っていた。2003年12月62歳で心臓発作により亡くなったが肥満のせいだと思う。

60年代の女神たち

振り返ってみるとジェーン・フォンダなのだ。ニューシネマの走りともいえるアーサー・ペンの『逃亡地帯』(65)をのぞいて、『輪舞』(64)、『獲物の分け前』(66)、『バーバレラ』(68)と60年代のジェーン・フォンダの輝かしさをスクリーンに描き出したのは、フランスのロジェ・バディムだった。その後次の夫である政治活動家トム・ヘイドンの影響もあってベトナム反戦運動にのめり込み、ハノイ・ジェーンと異名をとった。手錠でつながれている写真はクリーヴランドの法廷。罪状は麻薬の密輸と治安妨害だが、多分政治活動をしているジェーンに対する嫌がらせだと思う。手錠をしていてもチャーミング。

60年代スクリーンのもう一人のイコンは最初のニューシネマに主演したフェイ・”ボニー”・ダナウェイ。70年ポランスキー監督の『チャイナ・タウン』でノワール最高のファム・ファタールを演じた。

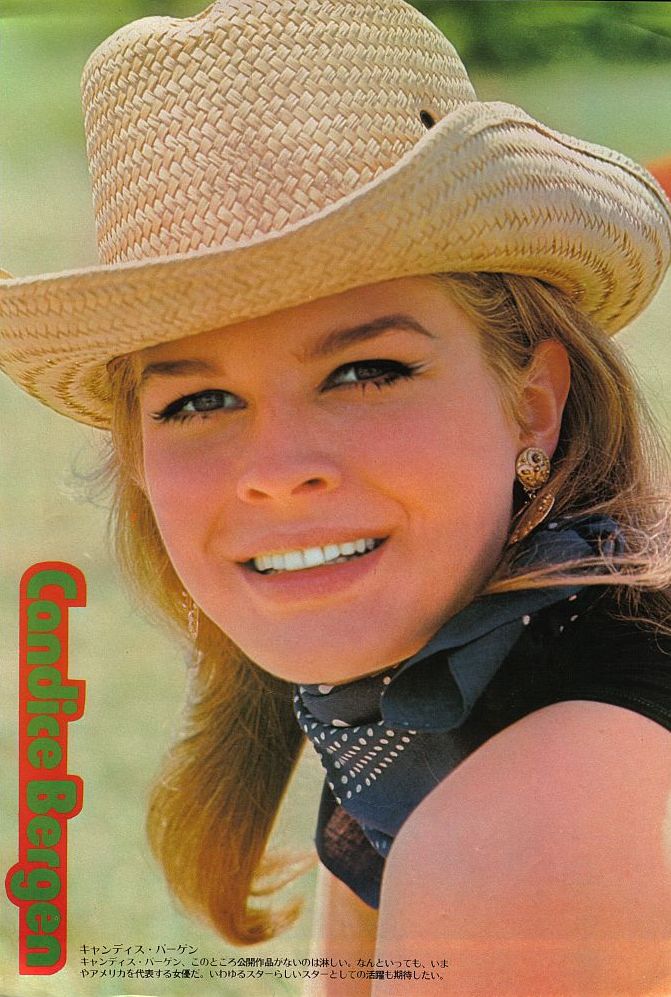

反抗的な女性像が主流となったカウンター・カルチャーのアメリカでも上品で知的かつ意志の強い女性を演じるスターが現れた。腹話術師エドワード・バーゲンの娘キャンディス・バーゲン(1946年生まれ)。メアリー・マッカーシー原作の『グループ』(66)で若き女性たちのリーダーを演じ、『砲艦サン・パブロ』(67)ではマックイーンの、『パリのめぐり逢い』(67)ではイヴ・モンタンと共演するという出世振りだった。後にルイ・マルと結婚し、アメリカではTVドラマ『マーフィ」で人気でした。

イギリスからは『ダーリン』(61、シュレンジジャー監督)で登場したジュリー・クリティ(1941年生まれ)。『ドクトル・ジバゴ』(65、デヴィッド・リーン監督)で世界的なスターとなる。やはりイギリスとの男優と似て、ハリウッド女優にはない骨太さ、暗さ、深みがあると思う。レイ・ブラッドベリ原作の『華氏451度』(66、フランソワ・トリュフォ監督)に出演。トマス・ハーディの原作『遥か群集を離れて』(67、シュレンジジャー監督)ではテレンス・スタンプと共演。

1945年生まれのシャーーロット・ランプリングの活躍は『愛の嵐』(74)以降だが、『ジョージー・ガール』(66)で登場。アメリカン・ニューシネマの最後の作品とも言われる『バニシング・ポイント』にもう出演していたのを覚えているだろうか。ジュリー・クリスティの骨太さとは違った、一見手弱女風だがしかしイギリス女優特有の暗さと深さを併せ持った大女優になった。写真右はジョン・フォード(アメリカの監督ではなく、16世紀イギリスの劇作家)原作の兄妹の近親相姦を扱った『哀れ彼女は娼婦』の映画化『さらば美しき人』(71)のもの。

アントニオーニの『欲望』で駆け出しのモデルを演じたジェーン・バーキン(1946年生まれ)はその後セルジュ・ゲンズブールと結婚し、音楽と映画に強力なかつスキャンダラスなチームを組んだ。二人の娘シャルロット・ゲンズブールもその成果かといえるだろうか。ゲンズブールの没後はジャック・ドワイヨン監督との公私にわたるコラボレーション、ソロでの歌手活動と元気いっぱい。ぶっ飛んだイギリスチンピラ女優がしなやかでしたたかな女性に変身。

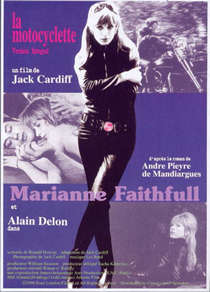

もう一人イギリスから。1968年アラン・ドロン主演の『あの胸にもう一度』という映画が作られた。フランスのピエール・マンディアルグの『オートバイ』を原作としたものだった。このあまり優れているとはいえない作品はマリアンヌ・フェイスフル(1946年生まれ))をスターにした。「アズ・ティアーズ・ゴーズ・バイ」を歌った美少女はストーンズのミック・ジャガーの恋人として名をはせ、スキャンダルにまみれて麻薬中毒になる。79年に『ブロークン・イングリッシュ』で復活。数々の修羅場を経てきたフェイスフルによる凄味のある「ルーシー・ジョーダンのバラード」の歌声と歌詞は自分に生き方に目覚める女性を描く『テルマ・アンド・ルイーズ』で効果的に使われた。

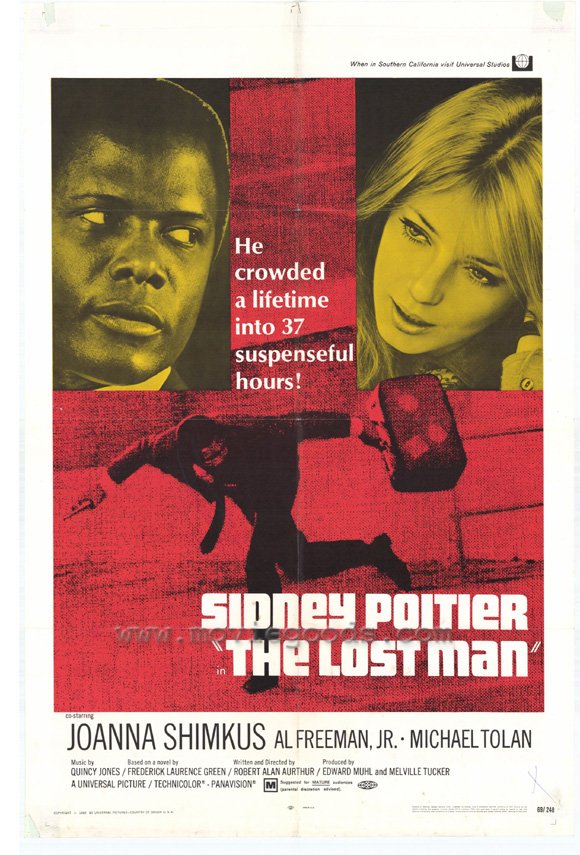

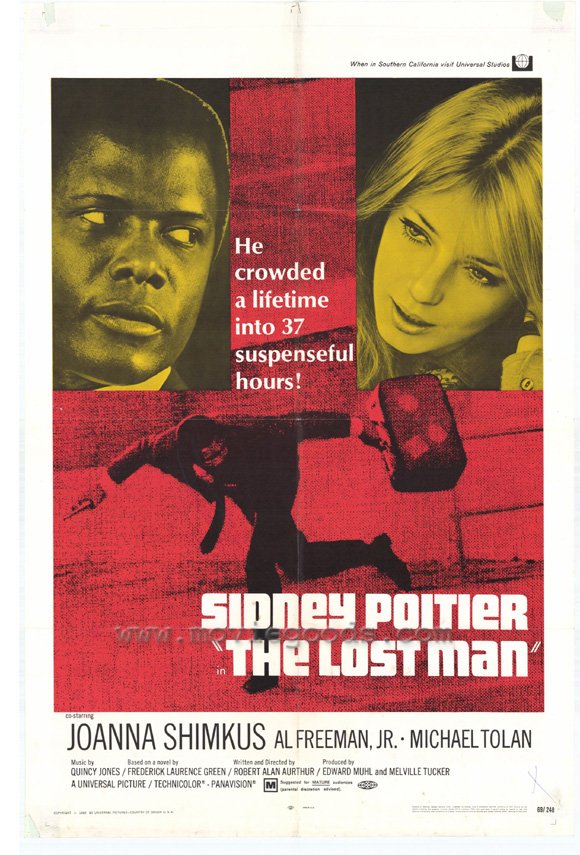

ジョアンナ・シムカス(1943年生まれ)は70年の『冒険者たち』で若者のアイドルとなったが、その前の『若草の萌える頃』(67)、『オー!』と3作においてロベール・アンリコ監督のミューズだった。しかし『失われた男』で共演したシドニー・ポワチエと結婚して映画界を去る。どの作品でもピュアな美しさが際立つ。

フランスのアニー・デュプレー(1947年生まれ)はあまり知られていないミューズの一人。ゴダールの『私が彼女について知っている二三の事柄』(66)でマリナ・ブラディと共演し、アラン・レネの『薔薇のスタビスキー』(74)でベルモンドと共演した彫りの深い顔立ちと華やかなでいてかつキュートな笑顔が印象的。

頁トップ

<プライベート・ルーム> <ホーム>

『怒りの葡萄』

『怒りの葡萄』

『イージー・ライダー』

『イージー・ライダー』 『ファイブ

『ファイブ

『パットン戦車団』

『パットン戦車団』

『キャッチ

『キャッチ 『スローター・ハウス

『スローター・ハウス 『プライベート・ライアン』

『プライベート・ライアン』 『シン・レッド・ライン』

『シン・レッド・ライン』 『マッシュ』

『マッシュ』

『ローリング・サンダー』

『ローリング・サンダー』

『地獄の黙示録』

『地獄の黙示録』 『プラトーン』

『プラトーン』 『フルメタル・ジャケット』

『フルメタル・ジャケット』

『イン・カントリー』

『イン・カントリー』 『ジェイコブズ・ラダー』

『ジェイコブズ・ラダー』

『駅馬車』

『駅馬車』 『地獄への逆襲』

『地獄への逆襲』 『荒野の決闘』

『荒野の決闘』

『

『

『リオ・ブラボー』

『リオ・ブラボー』 『荒野の七人』

『荒野の七人』

『墓石と決闘』

『墓石と決闘』

『ウィル・ペニー』

『ウィル・ペニー』 『明日に向って撃て!』

『明日に向って撃て!』

『小さな巨人』

『小さな巨人』

『さすらいのカウボーイ』

『さすらいのカウボーイ』 『ギャンブラー』

『ギャンブラー』 『ドク・ホリディ』

『ドク・ホリディ』 『大いなる勇者』

『大いなる勇者』

『禁じられた情事の森』

『禁じられた情事の森』 『ボブとキャロルとテッドとアリス』

『ボブとキャロルとテッドとアリス』 『真夜中のカーボーイ』

『真夜中のカーボーイ』 『真夜中のパーティ』

『真夜中のパーティ』 『愛の狩人』

『愛の狩人』 『マンハッタン』

『マンハッタン』

『ハンナとその姉妹』

『ハンナとその姉妹』 『ブロードウェイと銃弾』

『ブロードウェイと銃弾』

『キングコング』

『キングコング』 『ローズマリーの赤ちゃん』

『ローズマリーの赤ちゃん』 『アフター・アワーズ』

『アフター・アワーズ』 『ある戦慄』

『ある戦慄』