音楽

ホーム>プライベート・ルーム>音楽

1.極私的ジャズ論 2.ヒップホップという亀裂 3.ロックン・ロール・パーティ(建築中) 4.ソウル・バー(建築中)

1.極私的ジャズ論

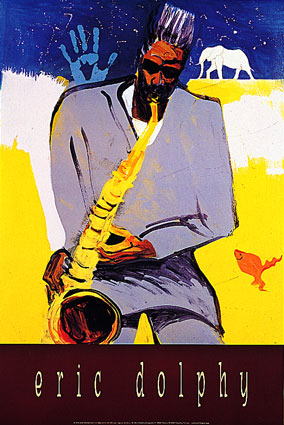

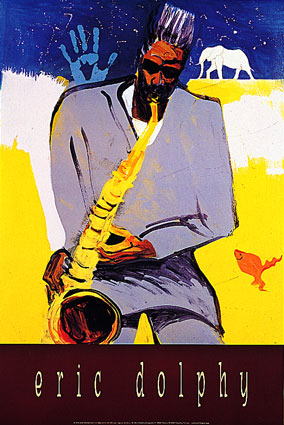

"When you hear music, after it's over, it's gone in the air.

"When you hear music, after it's over, it's gone in the air.

You can

never capture it again."

Eric

Dolphy, Last Date (1964 )

ポストモダン・ミュージックとしてのジャズ

『ポストモダン・アメリカ』第8章より

(『ポストモダン・アメリカ』は2003年3月に『学園論集』に掲載した研究ノートです)

1.モダン・ジャズからポストモダン・ジャズへ

2.ポストモダニスト、マイルス・デイヴィス

3.キース・ジャレット、超絶技巧のポストモダニスト

4.その他のポストモダン・ジャズ

――俺は偉大なギタリストをほとんど見てきている、B・B・キングやマディのようなブルースの連中も。アンバサダーでのヘンドリックスも見た。だけど誰一人、ジミでさえ、あの夜のジョン・マクローリンにはかなわない――(ジョージ・P・ペレケーノス『愚か者の誇り』1997)

ジョン・マクローリンの代表作。左から『エレクトリック・ギタリスト』、コルトレーンに捧げた『ラヴ・デヴォーション・サレンダー』、同じようなロック・ギター奏者ラリー・コリエルとの『エクストラポレーション」フラメンコのパコ・デ・ルシア、フュージョンのアル・ディ・メオラと共演した『スーパー・ギター・トリオ』

――あの頃は最高だった。こういう音楽がやりたかったという、理想のものがマイルスのバンドでは可能だったから。ファンクなビートがグルーヴを支配していて、マイルスと僕(ゲーリー・バーツ、筆者注)がその上でプレイするんだ。――(小川隆夫『マイルス・デイヴィスの真実』、2002)

始めに:ヒップホップからマイルス・デイヴィスへ

翻訳が待たれていたネルソン・ジョージの『ヒップホップ・アメリカ』が2002年8月に出版されたので早速読んでみた。興味深かったのは、原著にはない翻訳者の著者へのインタビューだった。ヒップホップの将来を担う存在は誰かという質問に答えて、ネルソン・ジョージはローリン・ヒルとエミネムを挙げていたので、黒人女性と白人男性というヒップホップの主流である黒人男性との異質性がヒップホップを活性化するという事かなと納得した。

と言うのは、僕が書いた「ヒップホップという亀裂」の最後に、ジャンルの未来を引き継ぐ者として、カリブ海を表現するローリン・ヒル(ハイチ移民2世、ボブ・マーリーの息子と結婚)と、ポジティブで陽性のパフォーマンスを展開するアレステッド・デヴェロップメントを挙げたからだ。一般の読者を想定して、多少行儀のよい?結論だったのは自覚していた。つまり現実にはハードコアなラップがしばらくは続くと考えていた。2001年ニューヨークで見聞したのは、やはり予想通りの現実だった。西海岸のギャングスタ・ラップの雄スヌープ・ドッグのラップをコロンビア大学のキャンパスで耳にしてびっくりしたし、そのホームレスとも仙人ともいえる風貌はテレビ(深夜のけっこう下品な番組)で何度も目にした。

オリジナル

オリジナル  翻訳版

翻訳版

ネルソン・ジョージの意見を聞いて、ローリン・ヒルについてはまったく同感した(厳密にはアルバム『アンプラグド』は問題あり)。エミネムに関しては名前のみしか知らなかったので彼の『スリム・シェィディ』を聞いてみると、これがなかなかいい。ドクター・ドレに見出されたこの白人青年を実はドレの『2001』で既に聞いていたのだけれど、彼がラップを担当していたのはそのCDの中の好きなトラックではなかったので、忘れていたのだった。さらにネルソン・ジョージが触れていたミッシー・エリオットやイギリスのトリッキーも聞いてみたが、悪くない。ヒップホップというのは、ポップでソウルで、本当に広がりをもつジャンルなのだとあらためて思った。

『ヒップホップ・アメリカ』に触発されて、またヒップホップのCDを買ったり、持っているCDを聞きなおしていると、2000年シンポジウムで発表する時に買ったマイルスの『ドゥー・バップ』に出くわした。これは2年前にも聞いているはずなの、今回はとても面白いと感じた。さらに60年代以降のマイルスを集中して聞いているうちに、マイルスをポストモダニストとして位置付けることができると思い至った。

頁トップ <プライベート・ルーム> <ホーム>

1.モダン・ジャズからポストモダン・ジャズへ

ポストモダンの定義を再確認すると、それは19世紀末に端を発する科学・文学・芸術の活動に影響をあたえたモダニズム以後の文化の状態を意味する。現代の文化状況の特徴は、科学の進歩、人間の解放といった近代の理念をささえてきた「大きな物語」が効力を失ったことにある。ポストモダンの知は、近代の物語に代わる新たな大きな物語を考えだすのではなく、かぎりない多様化と差異をうけいれ、世界を構成する諸要素の異質性を敏感に感じとって、大きな物語とは別の混成系ともいうべき緩やかな規則を求めなければならない。ポストモダニズムという言葉が最初に使われた建築の世界では、モダニスト建築家たちの「機能主義」に反対し、歴史的様式の遊戯的な引用と自由な折衷とを主張する。例えばギリシャ、ローマ、ゴシックといった歴史的様式が等価的にくみあわされる。文学におけるポストモダニズムは多彩な展開をみせており、統一的な定義をくだすのはむずかしい。だが、古今東西の神話や神学や哲学を非体系的に引用する手法をもちいて、円環的時間の宇宙、迷宮としての世界をえがきだすことが、その特徴の一つといえる。

Bill Evans

Explorations,(61) Don Friedman, Circle Waltz(62) Bobby

Hutcherson, Happenings(66)

(モダン・ジャズ後期の代表作。耽美的なエバンス、フリードマン、メタリックなハッチャーソン)

しかし20世紀初頭に誕生したジャズは他の芸術ジャンルと違い40年代後半にビ・バップという形でモダニズムを迎える。そしてその20年後の60年代には、カウンター・カルチャーの時代に伴走するように、ポストモダン・ジャズともいえる段階に突入する。実はブラック・ミュージック自体がその始まりからずっと、白人の主流文化に対するカウンター・カルチャーであった。しかし、60年代カウンター・カルチャーが様々なマイノリティや若者を巻き込んでの戦後最大のムーブメントになると、ジャズはそのモダニティを先鋭化させ、ポストモダン・ジャズに変貌する。上記ポストモダンの特徴からポストモダン・ジャズを検証するならば、以下のように言えるだろうか。

自由な折衷というポストモダンの代表的なコンセプトは、ある意味ではジャズそのもの特徴でもある。ジャズの発生がラグタイム、マーチング・バンド、ブルースの融合によるものであるから。60年代にはロックのイディオムを援用したいわゆるジャズ・ロックさらにフュ―ジョン/クロスオーバーを生み出す。言うまでもなく融合と交差はポストモダンの重要なタームである。当初は新鮮で心地よいサウンドを生み出したこのジャンル横断現象は瞬く間に安易な快適さを目指し商業化していくが、音楽性の高い刺激にみちたフュ―ジョンはマイルス・スクールの出身者トニー・ウィリアムスのライフ・タイム、ウェイン・ショーターのウエザー・リポート、チック・コーリのリターン・トゥ・フォーエバーなどのグループで維持される。始まりと中間と終わりという閉じた物語を否定する円環的時間の表現をジャズに見ようとするならば、70年代のマイルスの演奏がその例だろうか。わずかな差異を反復しながらエンドレスに続くように思われるこの時代のマイルスは、ファンクのビートとグルーヴを取り入れた点でポストモダンのパラダイムを体現する。遊戯的な引用の例としては80年代登場するジョン・ゾーンやビル・ラズウェルが挙げられるだろう。また引用と折衷を表現するヒップホップ・ジャズのアルバムを準備中にマイルスが亡くなってしまい、ポストモダン・ジャズは一応の決着がつく。

頁トップ

<プライベート・ルーム> <ホーム>

2.ポストモダニスト、マイルス・デイヴィス

こんな風にジャズをポストモダニズムの視点から考えていくと、その定義に最も相応しいミュージシャンとしてマイルス・デイヴィスが浮かび上がってくる。つまり、モダン・ジャズの創世記ビ・バップに参加したマイルスは、クール、ハード・バップの時代からさらにはモードを経てエレクトリック・ジャズ、ヒップホップ・ジャズへとつながるポストモダン・ジャズの指導的ミュージシャンとして活動し続けた。

『カインド・オブ・ブルー』(1959)

『カインド・オブ・ブルー』(1959)

これは誰も文句のつけようのないモダン・ジャスの金字塔。これまでの和声とは違うモード奏法を打ち出したこのアルバムでは1曲だけ参加しているピアニスト、ウィントン・ケリーの黒人的グルーヴが逆に違和感を感じさせ、白人ピアニスト、ビル・エヴァンスの演奏がマイルスと同方向を見つめている。モードというのは演奏する側からするとアドリブの可能性の拡大だが、それは限りなく抽象的なものになりリスナーを置き去りにする。マイルスやエヴァンスはアドリブにメロディを感じさせる演奏能力をもっているのでモードを成功させたといえる。このモダニズムの到達点を経て、マイルスはポストモダンへと向かっていく。

『フォー&モア』(1964)

『フォー&モア』(1964)

同日録音の『マイ・ファニー・ヴァレンタイン』におけるバラッド演奏も素晴らしいが、このアルバムの疾走感、ドライブは筆舌に尽くしがたい。新しいモード奏法の行方を見つめる慎重な『カインド・オブ・ブルー』の「ソー・ホワット」とひたすらクールにかつ熱い『フォー&モア』の同曲を聞き比べると面白い。トニー・ウィリアムスはリズムをキープするという伝統的なドラマーの役割を的確に演じ、かつめりはりのあるシンバル・レガートで他のミュージシャンを煽ったかと思うと突然新しいテンポを提示する。しかし何といってもグループ全体のスピードとパワー、熱いけれどクールなマイルスの演奏が素晴らしい。

『ビッチエズ・ブリュ―』(1969)

『ビッチエズ・ブリュ―』(1969)

電化した『マイルス・イン・ザ・スカイ』(1968)、『キリマンジャロの娘』(1968),『イン・ア・サイレント・ウエイ』(1969)をへて、分かりやすくかつおどろおどろしい(アルバム・ジャケットも含めて、ブードゥーや黒魔術のフレーバーを施してある)エレクトリック・マイルスの完成。そこではソロ/バックというモダン・ジャズの体系もなく、誰がソロを取ってもマイルス・ミュージックになる。発表時問題作扱いをされたが、エレクトリック・マイルスはこの後から本領を発揮する。

『ジャック・ジョンソン』(1970)

『ジャック・ジョンソン』(1970)

1曲目「ライト・オフ」の18分35秒目から始まるジョン・マクローリンによるジャズ史上最高、最強のリフが聴くことができる。マイルス・バンドのギタリストはマイク・スターンやジョン・スコフィールドもいいけれどこのマクローリンの17回(途中で微妙にカラーが変わる)に及ぶカッティングはジャズ史上いや音楽史上最強・最高のリフではないだろうか。第1次世界大戦年前のヘビー級チャンピョンだった黒人ボクサー、ジャック・ジョンソンを描いたドキュメンタリーの映画音楽。マイルスは親交のあったジミ・ヘンドリックスとのコラボレーションを考えていたが、それが適わずジミのように弾けるギターということでマクローリンを選んだ。音楽にノイズというポストモダニティを持ち込んだマイルスとジミの競演を聞くことができれば・・・・

『マイルス・デイヴィス・アット・フィルモア』(1970)

『マイルス・デイヴィス・アット・フィルモア』(1970)

4月に演奏されたロックの殿堂サンフランシスコの「フィルモア」でのライブ『ブラック・ビューティ』と比べると、ニューヨークの「フィルモア」での『マイルス・デイヴィス・アット・フィルモア』は編集の力量によって随分とアルバムのイメージが違ってくると分かる。編集によるカット・アンド・ミックスもまたポストモダンの特長。水曜から土曜までの4日間のライブの記録という形で編集されているが、チック・コリアのエレピとキース・ジャレットのオルガンが格闘のようにぶつかり合うフライディ・マイルスの演奏が圧倒的な印象を与える。

『パンゲア』(1975)

『パンゲア』(1975)

大阪公演のライブは、ドラムス、パーカッション、ファンク・ベースにマイルスのワー・ワー・ペットが入ってくると、それは音の洪水、ポリリズム、ファンク・ビート、黙示録的なポストモダン・ブラック・ミュージックの極地といえる。

『ウィ・ウオント・マイルス』(1981)

『ウィ・ウオント・マイルス』(1981)

5年間のブランクの後に復活したマイルスのライブ。自らのアルバムに『ウィ・ウオント・マイルス』というタイトルをつけるマイルスの臆面のなさもまた一つの個性だが、自己言及性というポストモダンの特徴がここにも現れている。「バックシート・ベティ」(意味深長なタイトル?)の3分過ぎにミュートからオープンになるその瞬間に注目。

『ドゥー・バップ』(1991)

『ドゥー・バップ』(1991)

ヒップホップに関心を持ったマイルスが、ヒップホップ・レーベル「デフ・ジャム」のラッセル・シモンズに紹介してもらったラッパーのイージー・モ―・ビーとのセッションを行うが、完成する前に1991年65歳で他界する。出来は『定本マイルス・デイヴィス』では、マイルスへのリスペクトが足りないとし、『マイルスを聴け!2001』では最高傑作とする。個人的にはマイルスのトランペットは素晴らしいと思う。バックのラップやリズムも悪くはない。全体として素晴らしくスタイリッシュな音楽とマイルスの美しいペットで満足できる。ヒップホップを吹くマイルスに感動し、マイルスは前に向かったまま倒れたという印象を強くもつ。ポストモダニスト・マイルスの本領を発揮した遺作。

頁トップ <プライベート・ルーム> <ホーム>

3.キース・ジャレット、超絶技巧のポストモダニスト

『フェシング・ユー』(1970)

『フェシング・ユー』(1970)

70年代ソロ・ピアノをブームにした記念碑的作品。チック・コリアの透明な、クラシック・ピアノ的『ピアノ・インプロヴィゼーションvol..1』と比べると、土臭くで、ゴスペル・フィーリングもあり、かつカントリーっぽい。つまりオール・アメリカン・ミュージックを体現するミュージシャンとしてのキースの音楽がこの初期の作品には詰め込まれている。

『生と死の幻想』(1974)

『生と死の幻想』(1974)

キースのタナトス的ヴィジョン(死生観)を表現したアルバム。優れたアーティストは、両性具有的でありどこかその提示する作品にタナトスが現れる。つまり生−性−死という人間の全体を何らかの形で表現する。「祈り」でのチャーリー・ヘイデンの連綿と続くベースが聞きもの。

『ミステリーズ』(1975)

「エブリシング・ザット・リブズ・ラメント」では錐揉み状のパッセージによるクライマックスを壊すアンチ・クライマックス的超絶技巧による展開は、ピアノの化身と化したキースの提示するまた一つのポストモダンと言える。蛇足ながらLPジャケットが秀逸。CDはアメリカン・カルテットの4作が入ったCD4枚組みになっているので、このジャケットが楽しめない。

『残ぼう』(1976)

『残ぼう』(1976)

70年代のカルテットの頂点。70年代ジャズの特徴である、パーカッション、ドラムス、ベースによるゆったりとした出だしから徐々にテーマに入っていく。全員でコレクティヴ・インプロヴィゼーションになだれ込んでいく2曲目が圧倒的。このカルテットは70年代札幌で見ているのだが、体調を壊していたデューイ・レッドマンが椅子に座ってテナー・サックスを吹いていたのを記憶している。

『チェンジレス』(1987)

『チェンジレス』(1987)

80年代の『スタンダーズ』シリーズは、キースがジャズのスタンダードを新解釈で聞かせるピアノ・トリオの傑作。しかしポストモダン的には、このアルバムのオリジナルなモチーフを自由に発展させていく方法の方が新しい。1曲目「ダンシング」の弾むリズムが素晴らしい。キースはどんなにクラシックに身を寄せても、彼のリズムは常にジャズの方向に行ってしまう。

頁トップ <プライベート・ルーム> <ホーム>

4.その他のポストモダン・ジャズ

『ナゥ・ヒー・シングズ、ナゥ・ヒー・ソブズ』(1968)

『ナゥ・ヒー・シングズ、ナゥ・ヒー・ソブズ』(1968)

チック・コーリアの演奏するタイトル曲は、そのスピード感あふれるピアノ、ベースとドラムスによるタイトなリズムによって、同時代屈指のピアノ・ジャズとなった。フレーズが単に前へ進むのではなく、12音階をジャズに翻訳したとも言える横にずれながら前進するようなソロがすごい。ミロスラフ・ヴィト−スのベースとロイ・ヘインズのドラムスの緊密なトリオ=三位一体の演奏。

チャールズ・トリヴァー、スタンリー・カウエル『ミュージック・インク』(1970)

チャールズ・トリヴァー(トランペット)とスタンリー・カウエル(ピアノ)は69年双頭バンド、ミュージック・インクを結成し、71年ストラータ・イーストという黒人ジャズ・レーベルを立ち上げる。カウエルの構成力を持ったピアノと、トリヴァーのブリリアントなトランペットがミュージック・インク(インクはインコーポレイテッド=会社の略)の売りだった。

ウエザー・リポート『ウエザー・リポート』(1971)

ウエザー・リポート『ウエザー・リポート』(1971)

マイルス・バンドにいたウエイン・ショーター(サックス)と、チェコ出身のミロスラフ・ヴィトース(ベース)、オーストリア出身のジョー・ザヴィヌル(キーボード)が結成したエレクトリック・バンド。マイルスの『ビッチエズ・ブリュー』でも説明したソロ/バックという概念を打ち壊した、グループ表現を主体とした演奏方法を打ち出す。

アーチー・シェップ『アッティカ・ブルース』(1971)

アーチー・シェップ『アッティカ・ブルース』(1971)

シェップの数多いリーダー作の中でも、ソウル色の濃い作品。ジャズの中に歌や言葉を持ち込んだ作品である。彼もまた演奏スタイルの変遷が目立つミュージシャン。フリーに始まって、現在のようなバラッドをソウルフルに吹くスタイルは、この作品でも聞かれる。ブラック・ミュージックのクラシックとしてヒップホップにも影響を与えている。

リー・モーガン『ラスト・アルバム』(1971)

リー・モーガン『ラスト・アルバム』(1971)

このアルバムは、テナーのビリー・ハーパーの曲を得て、60年代の公民権運動の影響を受けた黒人のプライドを歌い上げる遺作となった。ハード・バップ時代の天才トランペッターはこの後ある事件で射殺されるのだが、そのブリリアントな引き締まった音は、マイルスとはまた別の魅力を持つ。

マハヴィシュヌ・オーケストラ『火の鳥』(1972)

マハヴィシュヌ・オーケストラ『火の鳥』(1972)

マイルスの『ジャック・ジョンソン』(1970)で気を吐いたジョン・マクローリンによるグループ。ロックのリズムとインド音楽の影響の濃い作品。彼が75年に結成するシャクティというバンドはさらにインドに傾倒している。サンタナと共演したり、フラメンコ・ギターのパコ・デルシアを招いて、ラリー・コリエルやアル・ディメオラとスーパー・ギター・トリオを臨時に結成したり、忙しいミュージシャンの一人。体系や一貫性に拘らないあたりもポストモダニストか。

ガトー・バルビエリ『アンダー・ファイア』(1972)

ガトー・バルビエリ『アンダー・ファイア』(1972)

アルゼンチン出身のサックス奏者。60年代アメリカに来て、フリー・ジャズの動きに参加。後に南米のフォルクローレの曲調を生かした、洗練されてはいないがパワフルなサックスを吹きまくる。

リターン・トゥ・フォーエバー『リターン・トゥ・フォーエバー』(1972)

リターン・トゥ・フォーエバー『リターン・トゥ・フォーエバー』(1972)

チック・コリアもまた変貌の多いミュージシャンと言える。革新的でかつ清新なソロ・ピアノ、ピアノ・トリオで目覚しい演奏を披露した後、アンソニー・ブラクストンとサークルというニュー・ジャズのグループを結成。そして一転してニュー・エイジを志向すような本作を発表する。日本のジャズ喫茶を席巻したこのアルバムでは、チックのエレクトリック・ピアノが跳ね回る。

ビリー・コブハム『スペクトラム』(1973)

ビリー・コブハム『スペクトラム』(1973)

前述のマハヴィシュヌ・オーケストラにも在籍した黒人ドラマー。彼もまた超絶技巧の人。千手観音と呼ばれた凄まじいテクニックで共演者を煽る。音数が多いがうるさくないドラム。

セシル・テイラー『ソロ』(1973)

60年代から一貫して前衛ジャズ・ピアノを打ち出してきたテイラーの来日記録。スタジオ録音によるせいもあってか、アヴァンギャルドがこんなにも美しいかと思わせるようなピアノ演奏。

デイヴ・リーブマン『ルックアウト・ファーム』(1973)

マイルス・バンドのサックス奏者の一人。求心力のあるソロが聞き手を引き込む。昔ジャズ喫茶で聞いて以来ずっと、このレコードを探し続けている。

ビリー・ハーパー『ブラック・セイント』(1975)

ビリー・ハーパー『ブラック・セイント』(1975)

前述のミュージック・インクや後述のチコ・フリーマンと同様70年代ブラック・ジャズの牽引者の一人。その中でも剛速球と言うか、ゴスペルやスピリチュアルをベースにした曲調でストレートに吹きまくる。

ギル・エヴァンス『時の歩廊』(1975)

後述のカーラ・ブレイとはまた別な色彩豊かなビッグバンド・ジャズを作り続けた。ここでは、ジャズのクラシックからジミ・ヘンドリックスにいたる曲をエレクトリック・インストルメントを駆使して、ギル・エヴァンス・マジックをくりひろげる。

日野皓正『寿歌』(1976)

60年代の日本におけるジャズ・ブームの中心であった日野がニューヨークに渡って作った本作は、ジャズというイディオムに日本的な楽想を取り入れて、その間の取り方、悠久の時間空間を表す演奏が素晴らしい。

スタンリー・クラーク『スクール・デイズ』(1976)

スタンリー・クラーク『スクール・デイズ』(1976)

チック・コリアのリターン・トゥ・フォーエヴァーに在籍したベーシスト。ジャコ・パストリアスとはまた違った意味でジャズ・ベースを革新した一人。ここでは良質のフージョンを聞かせる。「スクール・デイズ」のイントロや、「ライフ・イズ・ジャスト・ア・ゲーム」の圧倒的なカデンツァに参ってしまうリスナーも多い。

ドン・チェリー『ヒア&ナウ』(1977)

ニュージャズのミュージシャンと考えられがちだが、様々なリズムを用いた融通無碍なジャズを作り上げたトランペッター。ここではインド音楽のようなレゲエのような曲で、マイケル・ブレッカー(サックス)やレニー・ホワイト(ドラム)、トニー・ウィリアムスといった強者を従えて、ポケット・トランペットによるのびのびとした演奏と歌を聞かせる。

ウエザー・リポート『8:30』(1978)

マイルス・グループ出身のジョー・ザヴィヌルとウエイン・ショーター(黒人サックス奏者)の双頭バンド。全員の音楽性と演奏技術により、素晴らしい完成度とライブならではの自由奔放さが共存している。いい意味でのフュージョン・ジャズ。早世した破滅型天才のジャコ・パストリアスのエレクトリック・ベースに息を呑む。

チコ・フリーマン『アウトサイド・ウィズィン』(1979)

フリーをへた、シカゴ出身の若きテナー奏者による黒人のプライドを強く打ち出した熱い作品。「サーチ」のぐいぐい曲を前に押し出していくフリーマンのドライヴが、正確なマクビーのベースとデジョネットのドラムスに支えられて深いグルーヴを生み出している。

ジャコ・パストリアス『ワード・オブ・マウス』(1981)

ジャコ・パストリアス『ワード・オブ・マウス』(1981)

ウエザー・リポートを支えた、もしくは引っ張ったベース奏者が作った大作。ジャコがベース奏法を革新したのは、エレクトリック・ベースに市民権をもたらしただけではなく、ベースをソロ楽器として位置付けたことも大きい。

カーラ・ブレイ『カーラ・ブレイ・ライブ!』(1981)

カーラ・ブレイ『カーラ・ブレイ・ライブ!』(1981)

リーダー、コンポーザー、アレンジャー、キーボード奏者のカーラ・ブレイの本作は、60年代のニュー・ジャズ、フリー・ジャズをへて、ロック・リズムやブラスの使用も自在に、伝統や体系、一貫性などとは無縁の自由なカラフルな彼女の音楽を作り上げる。

ヨアヒム・キューン・トリオ『ライブ1989』(1989)

ドイツのピアニスト、ヨアヒム・キューン、フランスのベーシスト、ジェニー・クラーク、スイスのドラマー、ダニエル・ユメールのトリオは国籍も多様だが、そのスタイルもフリーから伝統的なジャズ・イディオムまで多彩に使い分けて緊密でタイトなトリオ・ミュージックを作り上げる。

マーク・ジョンソン『ベース・ディザイア』(1985)

マーク・ジョンソン『ベース・ディザイア』(1985)

ビル・エヴァンス・トリオの最後のベーシストを務めたマーク・ジョンソンが、ジョン・スコフィールドとビル・フリーゼルの二人のギタリストを擁したグループ。ジョン・スコフィールドのブルース・フィーリングをロック・イディオムで演奏するギター・パートもいいが、フリーゼルのカントリーっぽい郷愁を感じさせてくるフレーズとラインではなく空間を作り上げていくギターが素晴らしい。これもポストモダン的演奏といえる。

文献

イアン・カー『キース・ジャレット――人と音楽』音楽の友社、1992年。

『ジャズ批評』No.82「ジャズ1960年代」ジャズ批評社、1994年。

『ジャズ批評』No.83「ジャズ1970〜90年代」ジャズ批評社、1995年。

『ジャズ批評』No.88「キース・ジャレット大全集」ジャズ批評社、1996年。

フランク・ティロー『ジャズの歴史――その誕生からフリー・ジャズまで』音楽の友社、1996年。

ジャズ批評編集部編『定本マイルス・デイヴィス』ジャズ批評社、1999年。

中村とうよう『大衆音楽としてのジャズ』ミュージック・マガジン、1999年。

山中康樹『マイルスを聴け!2001』双葉社(文庫)、2000年。

村井康司『ジャズの明日へ?コンテンポラリー・ジャズの歴史』河出書房新社、2000年。

小川隆夫『マイルス・デイヴィスの真実』平凡社、、2002年。

小川隆夫『ニューヨークjazz』東京キララ社、、2002年。

ネルソン・ジョージ『ヒップホップ・アメリカ』ロッキング・オン、2002年。

キーワード事典編集部『ロックの冒険』洋泉社、1987年。

キーワード事典編集部『ロックの冒険◎スタイル篇』』洋泉社、1992年。

『無敵のブラック・ミュージック ブルース/R&B/ソウル CDガイド380』音楽之友社、1994年。

由比邦子『ポピュラー・リズムのすべて』剄草書房、1996年。

陣野俊史編著『21世紀のロック』青弓社、1999年。

三井徹他編『クロニクル 20世紀のポピュラー音楽』平凡社、2000年。

鈴木カツ『アメリカ音楽ルーツ・ガイド』音楽之友社、2000年。

頁トップ <プライベート・ルーム> <ホーム>

"When you hear music, after it's over, it's gone in the air.

"When you hear music, after it's over, it's gone in the air.

オリジナル

オリジナル  翻訳版

翻訳版

『カインド・オブ・ブルー』

『カインド・オブ・ブルー』

『ビッチエズ・ブリュ―』

『ビッチエズ・ブリュ―』 『ジャック・ジョンソン』

『ジャック・ジョンソン』

『パンゲア』

『パンゲア』 『ウィ・ウオント・マイルス』

『ウィ・ウオント・マイルス』 『ドゥー・バップ』

『ドゥー・バップ』

『ナゥ・ヒー・シングズ、ナゥ・ヒー・ソブズ』

『ナゥ・ヒー・シングズ、ナゥ・ヒー・ソブズ』

リー・モーガン『ラスト・アルバム』

リー・モーガン『ラスト・アルバム』

ガトー・バルビエリ『アンダー・ファイア』

ガトー・バルビエリ『アンダー・ファイア』

カーラ・ブレイ『カーラ・ブレイ・ライブ!』

カーラ・ブレイ『カーラ・ブレイ・ライブ!』